矿体埋藏要素——黑金刚播报

发布时间:

2025-09-16

在采矿领域,矿体埋藏要素犹如基石一般,承载着整个采矿作业的规划与实施。这些要素涵盖了矿体的走向、倾向、倾角、厚度、延伸及埋藏深度等关键信息,它们精确地描绘了矿体在地下的空间位置与形态特征,是采矿工程师在进行矿床开拓、采矿方法选择以及矿山生产规划时不可或缺的重要依据。

矿体埋藏要素对采矿工程的影响是全方位且深远的。从宏观层面来看,它直接决定了开采方式的选择,是采用露天开采,还是地下开采,抑或是二者结合的方式。不同的开采方式在成本、效率、安全性以及对环境的影响等方面都存在显著差异。例如,对于埋藏浅、规模大的矿体,露天开采通常具有成本低、效率高的优势;而对于埋藏较深的矿体,则更倾向于选择地下开采。

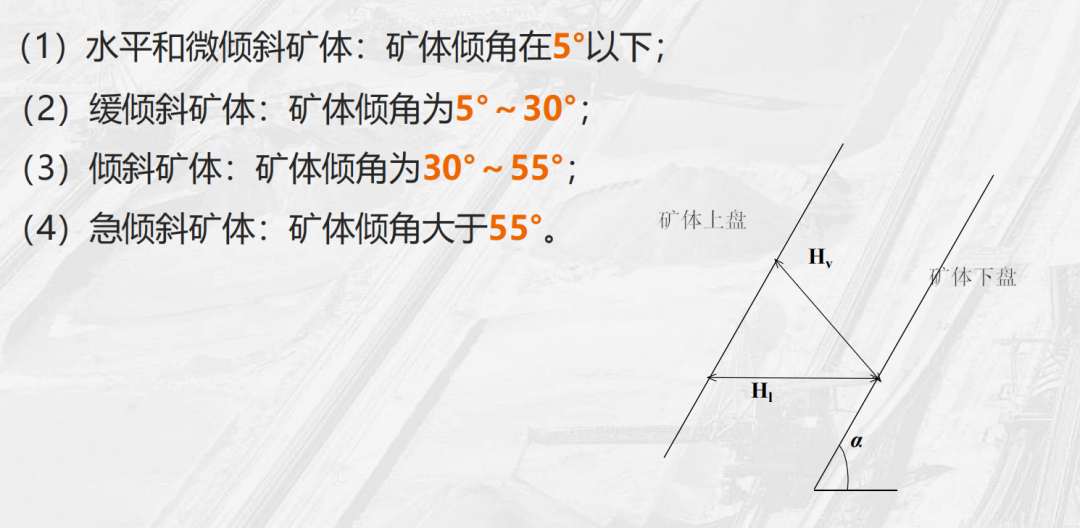

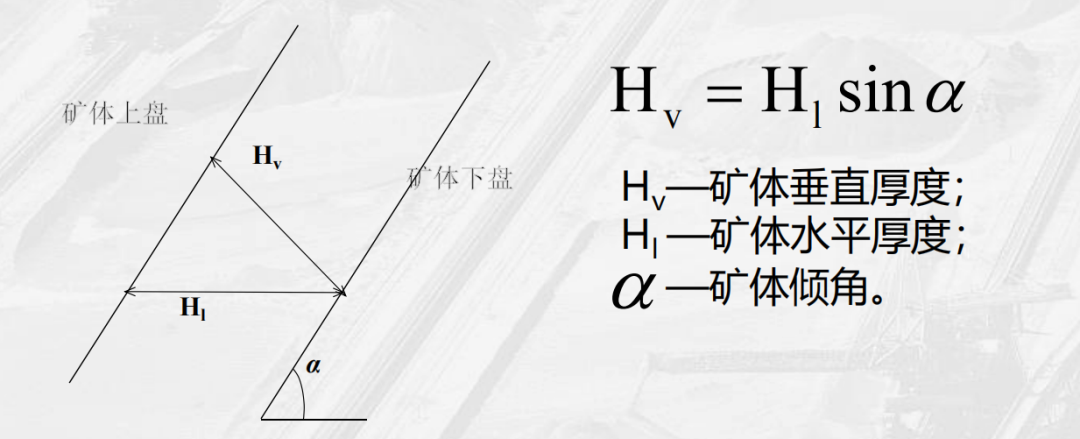

从微观角度分析,矿体的厚度、倾角等要素会影响采矿方法的具体设计。像极薄矿体和极厚矿体,其开采方法必然大相径庭;水平和微倾斜矿体与急倾斜矿体在采场布置、矿石运搬等方面也有着截然不同的要求。同时,矿体的延伸深度和埋藏深度还会对矿山的开拓系统产生影响,包括竖井、斜井、平硐等开拓巷道的布置与建设。

随着采矿技术的不断进步,对矿体埋藏要素的精准探测与分析变得愈发重要。高精度的地质勘探技术,如三维地震勘探、地质雷达等,能够为我们提供更为详细和准确的矿体信息,从而使采矿工程师能够制定出更加科学合理的开采方案,提高资源回收率,降低开采成本,保障矿山的安全生产与可持续发展。因此,深入研究矿体埋藏要素具有重大的现实意义和实用价值,它是采矿工程实现高效、安全、环保开采的关键所在。

矿体埋藏要素

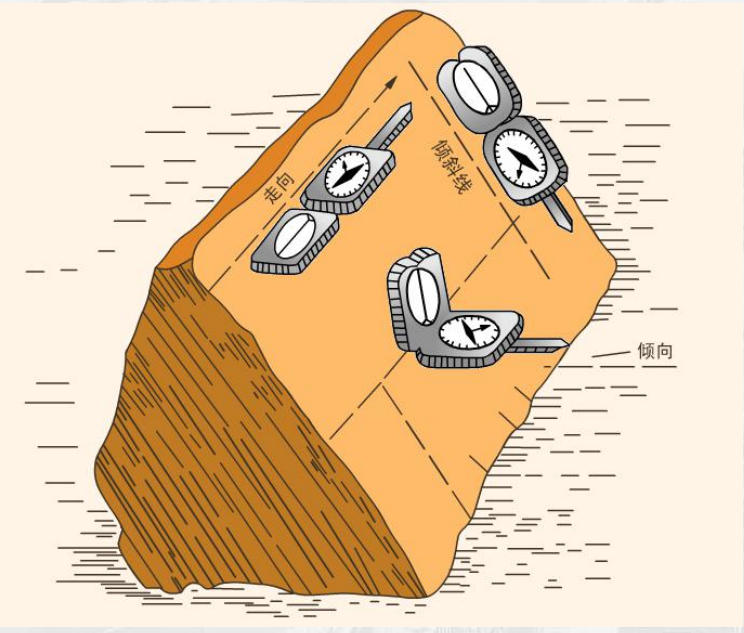

- 走向、倾向与倾角

走向是确定矿体在水平方向延伸态势的关键要素,它指的是矿体层面与任意一个水平面相交的线,而走向线与正北方向的夹角便是用来表示走向的具体数值。例如,在某金属矿区,通过高精度的地质测量,发现矿体走向线与正北方向夹角为 45°,这就表明该矿体在水平面上呈现出特定的延伸方向。走向对于采矿工程的规划意义重大,它直接影响着开拓巷道的布置方向。若走向确定不准确,可能导致巷道布置不合理,增加开采成本和难度。比如在地下开采中,如果巷道布置与矿体走向不匹配,可能需要额外开凿更多的联络巷道,不仅耗费大量人力、物力和时间,还可能影响开采效率和安全性。

倾向代表着矿体向深部延伸的方向,是用倾斜线的水平投影与正北方向的夹角来精准表示的。以一个实际的铅锌矿为例,经过详细勘探,其矿体倾向角为 135°,这清晰地展示了矿体在三维空间中的倾斜延伸态势。倾向在采矿工程中具有重要的指导作用,它与采矿方法的选择紧密相关。不同倾向的矿体,其开采工艺和设备的选择会有很大差异。对于倾向较缓的矿体,可能更适合采用房柱法等采矿方法,便于矿石的搬运和采场的支护;而对于倾向较陡的矿体,可能需要采用分段崩落法等,利用矿石的自重实现高效出矿。同时,倾向还会影响通风系统的设计,合理的倾向分析有助于优化通风路线,确保井下作业环境的空气质量和安全性。

倾角在矿体开采中扮演着极为重要的角色,它决定了矿石的搬运方式和采场的稳定性。水平和微倾斜矿体,其倾角在 5° 以下,这类矿体的开采相对较为简单,各种有轨或无轨搬运设备可以直接进入采场,如在一些小型的砂金矿开采中,由于矿体倾角小,采用小型装载机和运输车辆就可以方便地进行矿石搬运。缓倾斜矿体,倾角为 5° - 30°,在这类矿体的开采中,可采用人力或电耙、运输机等机械设备来搬运矿石。例如,在某小型铅锌矿,缓倾斜矿体的开采就主要依靠电耙将矿石耙至运输巷道,再通过运输机运出。倾斜矿体,倾角为 30° - 55°,此时可借助溜槽、溜板或爆力抛掷等方法,利用重力搬运矿石。在一些有色金属矿山,倾斜矿体的开采常常利用溜槽将矿石自溜至下部巷道,提高了出矿效率。急倾斜矿体,倾角大于 55°,这类矿体开采时可采用自重沿底板下溜矿石的方式,大大降低了矿石搬运的难度和成本。但同时,急倾斜矿体开采时采场的稳定性问题较为突出,需要采取有效的支护措施来确保开采安全。

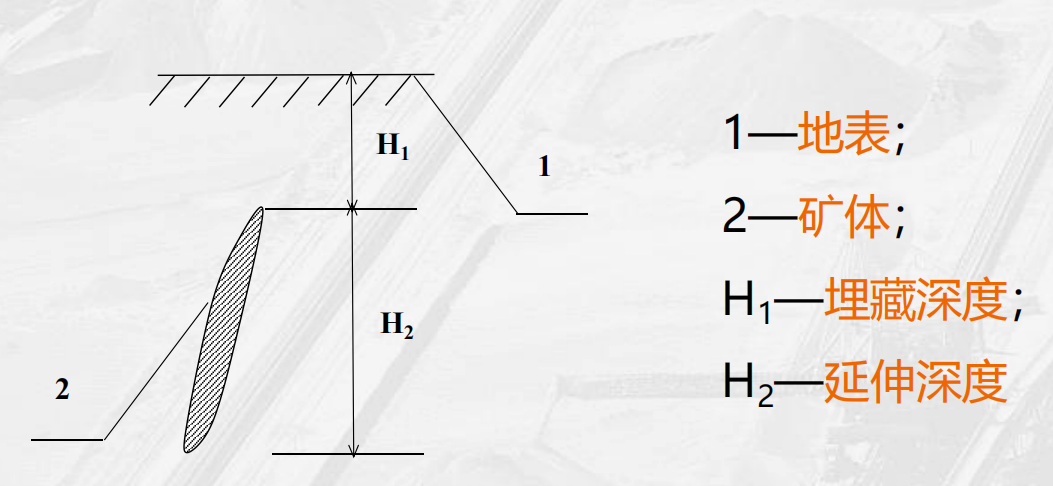

2.埋藏深度与延伸深度

埋藏深度是从地表至矿体上部边界的垂直距离,它对开采方式的选择起着决定性作用。当矿体埋藏深度较浅时,通常优先考虑露天开采。露天开采具有开采成本低、效率高、生产规模大等优势。例如,我国的一些大型露天煤矿,如山西平朔露天煤矿,由于煤层埋藏浅,采用大型挖掘机、卡车等设备进行大规模开采,年开采量可达数千万吨。露天开采还便于采用先进的开采技术和设备,提高资源回收率。但露天开采也存在一些缺点,如对地表环境破坏较大,会占用大量土地资源,产生的废石和尾矿需要妥善处理,否则会对周边生态环境造成严重影响。

而当矿体埋藏深度较大时,地下开采则成为必然选择。地下开采需要进行复杂的井巷工程建设,包括竖井、斜井、平硐等,以形成通往矿体的通道。在地下开采过程中,需要解决通风、排水、支护等一系列技术难题,以确保矿工的安全和生产的顺利进行。例如,在一些深部金属矿山,由于埋藏深度大,地压高,需要采用高强度的支护材料和先进的支护技术来维护井巷的稳定;同时,为了保证井下空气质量,需要建立完善的通风系统,将新鲜空气输送到各个作业面。地下开采成本相对较高,开采效率也相对较低,但可以有效避免对地表环境的大规模破坏。

延伸深度指的是矿体上下边界之间的垂直距离,它在评估矿体资源量方面具有不可替代的重要作用。准确掌握矿体的延伸深度,有助于采矿工程师合理规划开采方案,避免资源的浪费和损失。通过对矿体延伸深度的分析,可以确定矿体的开采顺序和开采范围。对于延伸深度较大的矿体,可以采用分段开采的方式,逐步向下推进,提高开采效率和资源回收率。同时,延伸深度还会影响采矿设备的选择和布置。在深部开采中,由于地压和温度等因素的影响,需要选择适合深部环境的采矿设备,如具有高强度、耐高温、耐高压性能的凿岩机、装载机等。

在实际的矿山开采中,延伸深度的探测和分析需要综合运用多种技术手段。例如,通过钻探获取岩芯样本,分析矿体的地质特征和延伸情况;利用地球物理勘探方法,如地震勘探、电磁勘探等,对矿体的深部结构进行探测;结合地质建模技术,对矿体的延伸深度进行精确模拟和预测。只有准确掌握矿体的延伸深度,才能实现矿山的科学开采和可持续发展。

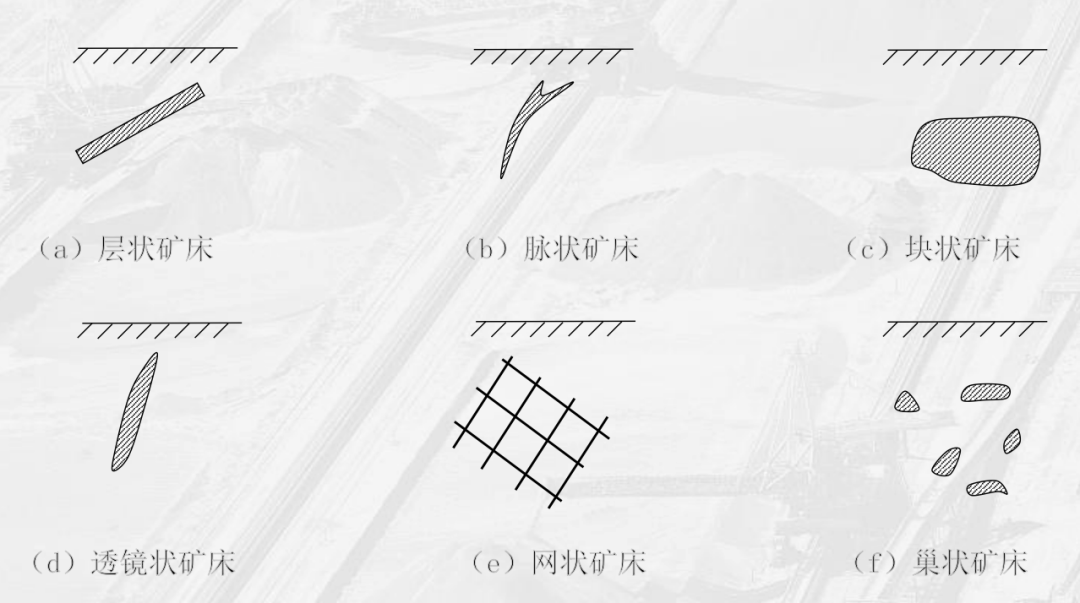

3.多样矿体形状及其影响

层状矿床多为沉积或变质沉积矿床,其特点鲜明。这类矿床规模通常较大,赋存条件稳定,有用矿物成分组成稳定,含量较为均匀。在黑色金属矿床中较为常见,如一些大型的铁矿床。以某大型层状铁矿为例,其矿体呈层状分布,走向长度可达数千米,厚度稳定在数十米,矿石品位均匀,这使得开采过程相对较为简单和高效。在开采层状矿床时,通常可以采用较为成熟的采矿方法,如长壁式开采法。这种方法可以充分利用矿体的层状特点,实现大规模、高效率的开采。长壁式开采法通过在矿体中布置长壁工作面,利用采煤机等设备进行割煤,刮板输送机进行运煤,液压支架进行顶板支护,实现了采煤、运煤、支护等工序的机械化作业,大大提高了开采效率和安全性。同时,由于矿体赋存条件稳定,开采过程中的矿石贫化和损失也相对较小,有利于提高资源回收率。

脉状矿床主要是由于热液和气成作用,矿物质充填于地壳的裂隙中生成的。其与围岩接触处往往有蚀变现象,赋存条件不稳定,有用成分含量不均匀,有色金属、稀有金属及贵重金属多属此类。例如,某钨矿脉,其矿体呈脉状分布,宽度在数米到数十米不等,走向和倾向变化较大。在开采脉状矿床时,需要特别注意矿脉的变化情况。由于矿脉赋存条件不稳定,开采过程中容易出现矿石贫化和损失的问题。为了减少贫化和损失,需要采用先进的勘探技术,如地质雷达、瞬变电磁等,精确掌握矿脉的走向、倾向和厚度变化,以便合理布置采场和开采顺序。同时,在开采过程中,需要根据矿脉的实际情况,灵活调整采矿方法和工艺,如采用分段采矿法、留矿采矿法等,确保矿石的高效开采和资源的充分回收。此外,由于脉状矿床与围岩接触处有蚀变现象,围岩的稳定性较差,需要加强支护措施,确保开采安全。

块状矿床主要是通过充填、接触交代、分离和气化作用形成的。其矿体大小不一,形状呈不规则的透镜状、矿巢、矿株等产出,矿体与围岩的界线不明显,某些有色金属矿床(铜、铅、锌等)属于此类。以某铜矿床为例,其矿体呈块状分布,形态不规则,与围岩的界限模糊。对于块状矿床的开采,适合采用的技术较为复杂。由于矿体形状不规则,需要采用先进的采矿技术和设备,如大直径深孔采矿法、阶段崩落法等,实现对矿体的高效开采。大直径深孔采矿法通过在矿体中布置大直径深孔,采用大直径的凿岩设备和爆破器材,实现了大规模的落矿和出矿,提高了开采效率。同时,由于矿体与围岩界线不明显,在开采过程中需要采用先进的选矿技术,如浮选、重选、磁选等,对矿石进行精选,提高矿石的品位和回收率。此外,块状矿床开采时地压管理也是一个重要问题,需要采用有效的地压监测和控制技术,确保开采过程的安全。

除了上述常见的矿床形状外,还有透镜状、网状、巢状等矿床。透镜状矿床形状似透镜,其规模和产状变化较大;网状矿床由多条矿脉相互交织而成,形态复杂;巢状矿床呈巢状产出,矿体规模相对较小。这些形状的矿床在开采时都存在一定的难点。例如,透镜状矿床由于其形状特殊,开采过程中容易出现矿石损失和贫化的问题,需要采用特殊的采矿方法和工艺,如分段空场法、充填法等,确保矿石的有效开采。网状矿床由于矿脉交织,开采难度大,需要精确掌握矿脉的分布规律,合理布置开采巷道和采场,提高开采效率和资源回收率。巢状矿床由于规模较小,开采成本相对较高,需要采用高效的采矿设备和技术,降低开采成本,提高经济效益。

4.矿体厚度分类及意义

在钢铁行业,对矿体厚度有着明确的分类标准。极薄矿体,其平均厚度小于 0.8m,在这类矿体的开采中,由于厚度极薄,开采难度较大,往往需要采用特殊的采矿方法和设备,如削壁充填法等,在开采矿石的同时,需要采掘一部分围岩,以保证采场的稳定性。薄矿体,厚度为 0.8 - 5.0m,开采时可根据具体情况选择合适的采矿方法,如浅孔留矿法、房柱法等。中厚矿体,厚度为 5.0 - 15.0m,这类矿体开采条件相对较好,可以采用较为高效的采矿方法,如分段采矿法、阶段矿房法等。厚矿体,厚度为 15.0 - 50.0m,通常采用大型的采矿设备和高效的采矿方法,如无底柱分段崩落法、有底柱分段崩落法等,实现大规模的开采。极厚矿体,厚度大于 50.0m,开采时需要综合考虑地压、通风、运输等多方面因素,采用先进的采矿技术和设备,如大直径深孔采矿法、阶段自然崩落法等。

在有色金属和黄金行业,矿体厚度分类与钢铁行业略有不同。极薄矿体同样是平均厚度小于 0.8m,但由于有色金属和黄金的价值较高,对于这类矿体的开采也会更加注重资源的回收和利用,可能会采用更加精细的采矿方法和选矿工艺。薄矿体厚度为 0.8 - 2.0m,中厚矿体厚度为 2.0 - 5.0m,厚矿体厚度为 5.0 - 20.0m,极厚矿体厚度大于 20.0m。不同厚度的矿体在有色金属和黄金行业的开采中,也需要根据矿体的具体情况和矿石的价值,选择合适的采矿方法和技术,以实现经济效益的最大化。

矿体厚度对采矿工艺和设备的要求有着显著的影响。极薄矿体和薄矿体,由于其厚度较小,开采空间有限,限制了大型采矿设备的使用。在这类矿体的开采中,通常需要采用小型、灵活的采矿设备,如小型凿岩机、小型装载机等。同时,由于开采空间狭小,采场的支护和通风也面临较大的挑战,需要采用特殊的支护方式和通风系统,确保开采安全和作业环境的良好。而厚矿体和极厚矿体,由于其厚度较大,开采空间充足,可以采用大型、高效的采矿设备,如大型凿岩台车、大型铲运机等,提高开采效率。但随着矿体厚度的增加,地压也会相应增大,对采场的稳定性和支护要求更高,需要采用先进的地压监测和控制技术,以及高强度的支护材料和支护结构,确保开采过程的安全。此外,不同厚度的矿体在采矿方法的选择上也有很大差异,需要根据矿体的具体情况,综合考虑矿石的性质、围岩的稳定性、开采成本等因素,选择最适合的采矿方法,以实现高效、安全、经济的开采目标。

矿体埋藏要素的测量与勘探技术

- 传统测量方法

地质测绘是一项基础性的工作,它通过对地表地质现象的详细观察和测量,来推断地下矿体的埋藏要素。在进行地质测绘时,地质人员需要使用地质罗盘、水准仪、全站仪等工具,对岩层的产状、地形地貌等进行精确测量。通过地质罗盘测量岩层的走向、倾向和倾角,利用水准仪测量地形的高程变化,全站仪则可用于测量控制点的坐标。这些测量数据对于绘制地质图、分析地质构造以及推断矿体的位置和形态具有重要意义。例如,在某山区的铅锌矿勘探中,地质人员通过地质测绘,详细记录了该区域的地层分布、褶皱和断层等地质构造信息。通过对这些信息的分析,他们初步推断出矿体可能赋存于某一特定的地层中,并沿着一定的构造线分布。随后,通过进一步的勘探工作,证实了这一推断,为后续的采矿工作提供了重要的依据。

钻探是获取地下地质信息的重要手段之一,它通过钻机在地层中钻孔,采取岩芯或岩屑样本,以了解地下的地质结构和矿产资源分布。在矿体埋藏要素的测量中,钻探可以直接揭示矿体的形态、品位、厚度等关键信息。岩芯钻探能够获取完整的岩芯样品,直观地展现矿体的岩石特征和品位分布;岩屑钻探则通过对钻取的岩屑进行化学分析和矿物成分分析,揭示地下岩层的化学成分和矿物组成。在有色金属矿山深部资源勘查中,钻探技术被广泛应用。通过钻探,可以确定矿体的垂直和水平延伸情况,以及矿体与围岩的接触关系,为矿山的开采设计提供准确的数据支持。例如,在某铜矿的勘探中,通过钻探获取了大量的岩芯样本,经过分析发现,该矿体呈透镜状,厚度在数米到数十米之间变化,矿石品位在不同部位也存在一定差异。这些信息为后续的采矿方法选择和开采顺序规划提供了重要依据。

坑探是指在矿体上或其附近挖掘坑道,直接观察和取样矿体及其围岩的一种勘探方法。它包括探矿巷道、竖井、斜井等。坑探能够直接揭示矿体的空间分布、几何特征、规模及矿石品质,为详细地质填图、矿石采样及工程测试等活动提供了便利。在矿体表层暴露充分或矿床露出条件优越的情况下,坑探可以提供直接的地质数据,详细揭露矿体的连续性和变化情况。地质专家可以在探矿坑道内进行详细的地质填图,采集矿石样本进行分析,实施工程测试,从而直接获取矿体的相关证据。然而,坑探也存在一些缺点,如施工成本高昂、周期漫长,且对地质条件和设备要求严格,因此它主要适用于详查阶段。例如,在某金矿的详查阶段,采用了坑探方法,通过挖掘探矿巷道,直接观察到了矿体的形态和产状,采集了具有代表性的矿石样本进行分析,准确掌握了矿石的品位和矿物组成,为后续的矿山开发提供了可靠的依据。

2.现代地球物理探测技术

地质雷达是一种利用电磁波探测地下结构的无损检测技术,它通过发射和接收高频电磁波来获取地下介质的电特性信息。当发射器向地下发射电磁波时,这些电磁波会在地下介质中传播,并在遇到不同密度的介质界面时发生反射。通过接收这些反射信号,可以获取地下结构的信息,从而实现对地下矿体深度和位置的探测。地质雷达具有探测速度快、分辨率高的优点,能够快速准确地探测出矿体的存在、位置和深度,对于提高资源开发效率具有重要作用。在矿山开采中,地质雷达可用于探测地下矿体的分布、埋深、形态等信息,为采矿规划和开采作业提供重要依据。随着技术的进步,地质雷达在探测精度、分辨率等方面不断提升,为地下矿体探测提供了更加可靠的技术支持。例如,在某金属矿山的开采过程中,利用地质雷达对采场周边进行探测,及时发现了潜在的矿体分支和断层等地质构造,避免了开采过程中的安全事故,提高了矿石的回收率。

磁法探测是利用地球磁场的变化来探测地下岩体磁性差异的一种方法。不同的岩石和矿体具有不同的磁性,当它们存在于地下时,会引起地球磁场的局部变化,形成磁异常。通过高精度磁力仪测量这些磁异常,可以推断地下是否存在矿体以及矿体的位置、形状和规模等信息。在铅锌矿勘探中,对于磁性矿体,如磁铁矿、赤铁矿等,磁法探测具有很好的效果。通过分析磁异常的特征,可以确定矿体的边界和走向,为后续的勘探和开采工作提供指导。随着磁法勘探技术的不断发展,采用高精度磁力仪和先进的数据处理技术,能够提高磁异常的识别精度和解释能力,进一步提高了磁法探测的准确性和可靠性。例如,在某铁矿的勘探中,利用磁法探测技术,通过对磁异常的分析,准确圈定了矿体的范围,为后续的钻探和开采工作提供了明确的目标。

电法探测是利用地下岩石的电性差异来探测矿体的技术,它基于电流在地下金属矿体中的渗透和传导特性,通过测量地电场的变化来探测地下金属矿体的分布和形态。不同的岩石和矿体具有不同的电阻率、介电常数等电性参数,当在地下施加电场时,这些电性差异会导致电场分布的变化,通过测量这些变化可以推断地下矿体的存在和特征。电法探测包括浅层电法和中深层电法,适用于不同深度和范围的矿体勘探。在寻找隐伏矿体时,电法探测可以发挥重要作用。通过分析电法探测结果,可以进一步确定地下金属矿体的深度、形状和品位等信息。电法勘探技术正向着高分辨率、自动化方向发展,提高了勘探效率和解释精度。例如,在某铜矿的勘探中,采用电法探测技术,通过对电阻率数据的分析,成功发现了深部的隐伏矿体,为矿山的可持续发展提供了新的资源保障。

放射性探测是利用放射性同位素在地下金属矿体中的富集和衰变特性,通过测量放射性同位素的浓度变化来探测地下金属矿体的分布和形态。一些金属矿体,如铀矿等,本身具有放射性,或者与放射性元素共生。通过测量地下放射性强度的变化,可以判断是否存在矿体以及矿体的位置和范围。放射性探测具有高精度和高灵敏度的特点,能够实现对地下金属矿体的有效探测。在矿产资源勘查中,放射性探测可以作为一种辅助手段,与其他勘探方法相结合,提高勘探的准确性和可靠性。通过分析放射性探测结果,可以进一步确定地下金属矿体的深度、形状和品位等信息。例如,在某铀矿的勘探中,利用放射性探测技术,通过对放射性强度的测量,快速圈定了铀矿的分布区域,为后续的详细勘探和开采工作奠定了基础。

3.技术对比与选择

传统测量方法,如地质测绘,能够直观地获取地表地质信息,为后续勘探提供基础,但对于深部矿体信息获取有限;钻探可以直接获取地下岩芯样本,准确了解矿体特征,但成本较高、效率较低,且对环境破坏较大;坑探能够直接观察矿体,但施工难度大、成本高,且只适用于特定地质条件和勘探阶段。

现代地球物理探测技术,地质雷达具有高分辨率、快速探测的优势,能有效探测浅部矿体,但受地质条件影响较大,对深部矿体探测能力有限;磁法探测对于磁性矿体效果显著,成本较低、效率较高,但易受地表干扰和地质环境复杂性的影响;电法探测对不同电性差异的矿体有较好的探测效果,可用于不同深度矿体勘探,但数据解释相对复杂;放射性探测对于放射性矿体或与放射性元素共生的矿体具有独特优势,但适用范围较窄。

在实际勘探工作中,应根据具体情况选择合适的测量与勘探技术。首先要考虑矿体的类型和特征,对于磁性矿体,优先考虑磁法探测;对于电性差异明显的矿体,电法探测可能更为有效;对于放射性矿体,则采用放射性探测技术。地质条件也是重要的考虑因素,在地形复杂、地质构造多变的区域,地质雷达可能会受到干扰,而钻探和坑探的施工难度会增加,此时需要综合考虑各种技术的可行性。勘探阶段也会影响技术的选择,在普查阶段,通常采用成本较低、效率较高的地球物理探测技术,如地质雷达、磁法、电法等,进行大面积的初步探测,圈定可能存在矿体的区域;在详查阶段,则需要采用钻探、坑探等更为准确的方法,获取详细的矿体信息,为矿山设计和开采提供依据。此外,还需考虑经济成本和时间要求,在保证勘探精度的前提下,选择成本低、效率高的技术方案,以提高勘探的经济效益。例如,在某山区的多金属矿勘探中,首先利用地质雷达和磁法进行大面积的初步探测,圈定了可能存在矿体的区域;然后针对重点区域,采用钻探和坑探方法进行详细勘探,获取了准确的矿体埋藏要素信息;在勘探过程中,还结合了电法和放射性探测等技术,对矿体的特征进行了更全面的了解,最终制定了科学合理的开采方案。

矿体埋藏要素对采矿的影响

- 开采方法的抉择

矿体埋藏要素对开采方法的选择起着决定性的作用,其中埋藏深度和矿体规模是两个关键的考量因素。当矿体埋藏深度较浅,通常在 200 米以内,且矿体规模较大时,露天开采往往是首选方案。以我国的一些大型露天煤矿和金属矿为例,如山西平朔露天煤矿、辽宁鞍山的部分铁矿等,这些矿山的矿体埋藏浅,通过大规模的露天开采,能够充分发挥露天开采生产能力大、开采成本低、劳动强度小、生产效率高、采矿工艺简单、易于机械化和自动化等优势。在平朔露天煤矿,采用大型的挖掘机、卡车等设备,实现了煤炭的高效开采,年开采量可达数千万吨,大大提高了煤炭的供应能力。

而当矿体埋藏深度较大,超过 200 米,或者矿体规模较小、形态复杂时,地下开采则成为必然选择。地下开采适用于各种复杂的地质条件,能够有效地开采深部矿体。例如,在一些深部金属矿山,如云南的部分铜矿、江西的部分钨矿等,由于矿体埋藏深,采用地下开采方式,通过建设竖井、斜井等井巷工程,深入地下进行采矿作业。地下开采虽然开采难度较大,生产效率相对较低,成本较高,但能够有效地保护地表环境,减少对生态的破坏。

除了埋藏深度和矿体规模,矿体的产状和形状也会对开采方法的选择产生重要影响。对于产状简单、倾角较小的矿体,露天开采和地下开采都有各自的适用情况;而对于产状复杂、倾角较大的矿体,地下开采可能更为合适。对于块状、层状等形状规则的矿体,开采方法的选择相对较为明确;而对于脉状、透镜状等形状不规则的矿体,需要根据具体情况进行综合分析和判断。例如,在某脉状铅锌矿的开采中,由于矿体形状不规则,且倾角较大,采用了地下分段采矿法,有效地提高了矿石的回收率,降低了开采成本。

2.采矿工艺的定制

矿体的硬度、结构和厚度等要素对落矿工艺的选择有着显著的影响。对于硬度较大的矿体,如石英岩型金矿等,通常需要采用凿岩爆破的方法进行落矿。在这种情况下,需要根据矿体的硬度和结构,合理选择凿岩设备和爆破器材。例如,对于硬度极高的矿体,可能需要使用大功率的凿岩台车和高威力的炸药,以确保矿石能够被有效地破碎。而对于硬度较小的矿体,如一些黏土矿等,可以采用机械挖掘的方式进行落矿,这样可以提高开采效率,降低成本。在矿体厚度方面,较厚的矿体可以采用深孔爆破的方法,实现大规模的落矿;而较薄的矿体则更适合采用浅孔爆破或其他特殊的落矿方法,以减少矿石的损失和贫化。

矿体的倾角、厚度和地形条件等要素决定了运搬工艺的选择。对于水平和微倾斜矿体,由于矿石的搬运较为困难,通常采用有轨或无轨运输设备进行运搬。在一些小型的砂金矿开采中,由于矿体倾角小,采用小型装载机和运输车辆就可以方便地进行矿石搬运。对于缓倾斜矿体,可以采用电耙、运输机等机械设备进行运搬。在某小型铅锌矿,缓倾斜矿体的开采就主要依靠电耙将矿石耙至运输巷道,再通过运输机运出。对于倾斜和急倾斜矿体,则可以借助溜槽、溜板或爆力抛掷等方法,利用重力搬运矿石。在一些有色金属矿山,倾斜矿体的开采常常利用溜槽将矿石自溜至下部巷道,提高了出矿效率。此外,地形条件也会影响运搬工艺的选择。在地形复杂的山区,可能需要采用索道等特殊的运输方式来进行矿石的运搬。

矿体的稳定性和围岩的性质决定了支护工艺的选择。对于稳定性较差的矿体和围岩,如一些破碎的岩体或软弱的土层,需要采用加强支护的措施,以确保开采过程的安全。在这种情况下,可以采用锚杆支护、锚索支护、喷射混凝土支护等方法,增强矿体和围岩的稳定性。在某金属矿山,由于矿体和围岩稳定性较差,采用了锚杆和锚索联合支护的方式,有效地控制了围岩的变形和坍塌,保障了开采的安全。而对于稳定性较好的矿体和围岩,则可以采用简单的支护方式,如木支护、金属支架支护等,降低支护成本。同时,还需要根据矿体的埋藏深度和地压情况,合理选择支护材料和支护结构,以满足支护的要求。例如,在深部开采中,由于地压较大,需要采用高强度的支护材料和先进的支护技术,如采用高强度的锚杆和锚索,以及采用混凝土衬砌等支护结构,确保井巷的稳定。

矿山生产能力与服务年限的关联

矿体的规模、厚度和开采技术条件等要素对矿山生产能力的规划具有重要影响。矿体规模越大,厚度越大,开采技术条件越好,矿山的生产能力就可以相应提高。在某大型铁矿,矿体规模巨大,厚度稳定,采用了先进的采矿技术和设备,实现了大规模的开采,年生产能力可达数百万吨。同时,开采技术条件也会影响生产能力的规划。如果开采技术先进,设备效率高,如采用了自动化的采矿设备和高效的运输系统,就可以提高矿山的生产能力。而如果开采技术落后,设备老化,就会限制矿山的生产能力。此外,还需要考虑市场需求和资源保障程度等因素,合理规划矿山的生产能力,以确保矿山的经济效益和可持续发展。

矿体的储量、开采强度和资源回收率等要素决定了矿山的服务年限。矿体储量越大,开采强度越低,资源回收率越高,矿山的服务年限就越长。在某金矿,通过精确的勘探和合理的开采规划,准确掌握了矿体的储量,采用了适度的开采强度和先进的采矿技术,提高了资源回收率,从而延长了矿山的服务年限。相反,如果开采强度过大,资源回收率低,就会缩短矿山的服务年限。例如,一些小型矿山为了追求短期利益,过度开采,导致资源浪费严重,矿山服务年限大大缩短。因此,在矿山开发过程中,需要综合考虑各种因素,合理确定开采强度和资源回收率,以确保矿山的长期稳定生产和可持续发展。同时,还需要不断加强资源勘探和技术创新,寻找新的资源和提高资源利用效率,为矿山的持续发展提供保障。

矿体埋藏要素作为采矿工程的核心基础,涵盖了走向、倾向、倾角、厚度、延伸深度、埋藏深度以及多样的矿体形状等多个关键方面。这些要素相互关联、相互影响,共同构建了矿体在地下的复杂空间形态。准确把握这些要素,对于采矿工程的各个环节都具有至关重要的意义。

在采矿方法的选择上,矿体埋藏要素起着决定性的作用。埋藏深度和矿体规模决定了是采用露天开采还是地下开采;矿体的产状和形状则进一步影响着具体采矿方法的确定。例如,层状矿床适合长壁式开采法,脉状矿床则需要根据其特点选择分段采矿法、留矿采矿法等。

采矿工艺的定制也与矿体埋藏要素密切相关。落矿工艺需要根据矿体的硬度、结构和厚度来选择合适的方法,如凿岩爆破、机械挖掘等;运搬工艺则取决于矿体的倾角、厚度和地形条件,可采用有轨或无轨运输、电耙、溜槽等不同方式;支护工艺则依据矿体的稳定性和围岩的性质,选择锚杆支护、锚索支护、喷射混凝土支护等不同的支护方式。

矿山生产能力与服务年限同样受到矿体埋藏要素的深刻影响。矿体的规模、厚度和开采技术条件决定了矿山的生产能力,而矿体的储量、开采强度和资源回收率则决定了矿山的服务年限。合理规划这些要素,对于实现矿山的高效、安全、可持续开采具有重要意义。

上一页

聚焦热点

喜讯速览 | 黑金刚产品获API权威认证,国际赛场再添硬核筹码!