BQ工程岩体分级法详解——黑金刚播报

发布时间:

2025-08-26

在采矿工程领域,工程岩体分级是一项至关重要的基础工作,其对于保障施工安全、降低成本以及提高效率等方面都有着不可忽视的作用。在采矿作业中,岩体的特性复杂多变,不同区域的岩体在硬度、完整性、结构等方面存在显著差异。而这些差异会直接影响到采矿过程中的多个关键环节。

从施工安全角度来看,准确的工程岩体分级能够为采矿作业提供可靠的安全保障。若对岩体性质判断失误,将可能导致严重的安全事故。比如在某些岩体稳定性差的区域,如果按照稳定岩体的标准进行开采作业,极有可能引发坍塌事故,对作业人员的生命安全构成巨大威胁 。通过科学的工程岩体分级,能够清晰地了解不同区域岩体的稳定性状况,从而提前采取针对性的支护措施,有效预防事故的发生。成本控制方面,工程岩体分级同样发挥着关键作用。在采矿过程中,支护成本是一项重要的开支。如果对岩体分级不准确,可能会出现过度支护或支护不足的情况。过度支护会导致大量不必要的资金投入,增加开采成本;而支护不足则可能引发安全事故,进而造成更大的经济损失。合理的岩体分级能够帮助我们精准确定所需的支护类型和强度,实现资源的优化配置,降低不必要的成本支出。在提高采矿效率上,工程岩体分级也功不可没。对于不同级别的岩体,可以采用与之相适应的采矿工艺和设备。对于坚硬完整的岩体,可以采用大型高效的采矿设备,加快开采进度;而对于破碎软弱的岩体,则需要采用更为谨慎的开采方法,避免因开采不当导致岩体失稳。这样,通过根据岩体分级选择合适的开采方案,能够有效提高采矿效率,加快工程进度。

BQ 工程岩体分级简介

(一)两步分级法概述国标《工程岩体分级标准》GB 50218—1994 提出了一种全面且科学的工程岩体分级方法 —— 两步分级法。

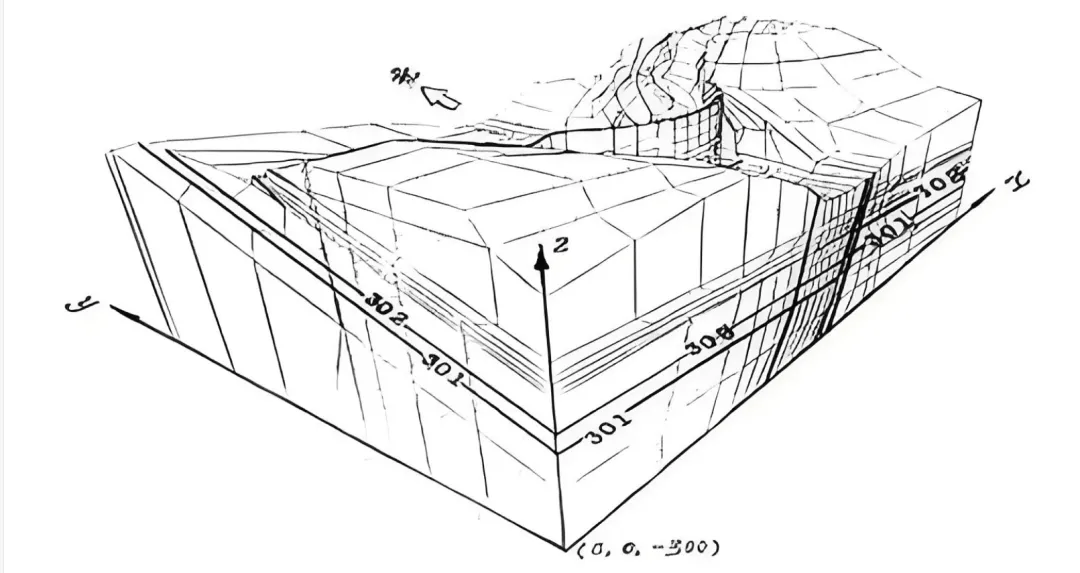

这一方法犹如搭建房屋的蓝图,为准确评估岩体质量和稳定性提供了清晰的思路和步骤 。在实际工程中,面对复杂多样的岩体条件,两步分级法能够有条不紊地进行分析和判断,确保分级结果的准确性和可靠性。第一步,按岩体的基本质量指标 BQ 进行初步分级。这一步主要聚焦于岩体自身所固有的属性,即由岩石的坚硬程度和岩体完整程度所决定的基本质量。岩石的坚硬程度和岩体完整程度是岩体的内在特性,它们不依赖于工程因素而存在,是岩体的共性特征。通过对这两个关键因素的考量,可以初步对岩体质量进行分类,为后续的分析奠定基础。第二步,则是针对各类工程岩体的特点,考虑其他影响因素如天然应力、地下水和结构面方位等对 BQ 进行修正,再按修正后的 BQ 进行详细分级。在实际工程中,不同类型的工程对岩体的要求各不相同,而且岩体所处的环境条件也会对其稳定性产生重要影响。在地下工程中,地下水的存在可能会软化岩体,降低其强度;天然应力的作用可能会导致岩体发生变形甚至破坏;结构面方位的不同也会影响岩体的稳定性。因此,在这一步中,需要综合考虑这些因素,对初步分级结果进行修正,以得到更符合实际工程情况的详细分级 。

(二)岩体基本质量分级详解

| 岩石饱和单轴抗压强度 σ/MPa | >60 | 60~30 | 30~15 | 15~5 | <5 |

|---|---|---|---|---|---|

| 坚硬程度 | 坚硬岩 | 较坚硬岩 | 较软岩 | 软岩 | 极软岩 |

坚硬岩,其饱和单轴抗压强度大于 60MPa,质地坚硬,如花岗岩、石英岩等。这类岩石在工程中表现出较强的承载能力和稳定性,能够承受较大的荷载而不易发生破坏。在采矿工程中,开采坚硬岩时,通常需要采用大型的机械设备和高效的开采工艺,以提高开采效率 。较坚硬岩的饱和单轴抗压强度在 60~30MPa 之间,其硬度和承载能力相对坚硬岩稍弱,但仍具有较好的工程性能。在一些对岩体强度要求不是特别高的工程中,较坚硬岩可以作为良好的基础材料。较软岩的饱和单轴抗压强度范围是 30~15MPa,这类岩石的强度较低,在工程中需要特别注意其稳定性。在地下工程中,较软岩容易受到地下水和地应力的影响而发生变形和破坏,因此需要采取相应的支护措施来确保工程安全。软岩的饱和单轴抗压强度为 15~5MPa,其强度更弱,在工程中属于稳定性较差的岩体。软岩在受到外力作用时,容易发生塑性变形,导致工程结构的破坏。在采矿过程z中,遇到软岩时,需要谨慎选择开采方法,加强支护和加固措施。极软岩的饱和单轴抗压强度小于 5MPa,几乎没有承载能力,在工程中需要进行特殊处理。极软岩通常需要进行加固或换填等处理措施,以满足工程的要求。

| 岩体完整性系数 Kv | >0.75 | 0.75~0.55 | 0.55~0.35 | 0.35~0.15 | <0.15 |

|---|---|---|---|---|---|

| 完整程度 | 完整 | 较完整 | 较破碎 | 破碎 | 极破碎 |

完整的岩体,其完整性系数 Kv 大于 0.75,结构面很少,岩体整体性好,稳定性高。在这种岩体中进行工程建设,施工难度相对较小,工程的安全性也较高。在建设地下隧道时,如果遇到完整的岩体,支护措施可以相对简单。较完整的岩体,完整性系数在 0.75~0.55 之间,结构面较少,对岩体稳定性影响较小。这类岩体在工程中也具有较好的性能,但在一些对稳定性要求较高的工程中,仍需要进行一定的加固和支护。较破碎的岩体,完整性系数为 0.55~0.35,结构面较多,岩体稳定性受到一定影响。在较破碎的岩体中进行工程施工,需要加强支护和监测,以防止岩体失稳。在采矿工程中,开采较破碎的岩体时,容易发生坍塌事故,因此需要采取有效的支护措施,如锚杆支护、锚索支护等。破碎的岩体,完整性系数在 0.35~0.15 之间,结构面发育,岩体稳定性较差。这类岩体在工程中存在较大的安全隐患,需要进行严格的处理和加固。在地下工程中,对于破碎的岩体,通常需要采用喷射混凝土、钢支撑等支护方式,以提高岩体的稳定性。极破碎的岩体,完整性系数小于 0.15,结构面非常发育,岩体几乎失去整体性,稳定性极差。极破碎的岩体在工程中是最为不利的情况,需要进行特殊的处理,如采用注浆加固、强支护等措施。在使用该公式时,必须严格遵守下列条件:当 σ > 90K+30 时 , 取 σ = 90K+30 代入该式,求 BQ 值;当 K>0.04σ+0.4 时,以 K =0.04σ+0.4 代入该式,求 BQ 值。这些条件的设定是为了确保 BQ 值的计算更加准确合理,避免因参数取值不当而导致的误差 。

| 基本质量级别 | 岩体质量的定性特征 | 岩体基本质量指标 (BQ) |

|---|---|---|

| I | 坚硬岩,岩体完整 | >550 |

| II | 坚硬岩,岩体较完整; 较坚硬岩,岩体完整 | 550~451 |

| III | 坚硬岩,岩体较破碎;较坚硬岩或软、硬岩互层,岩体较完整; 较软岩,岩体完整 | 450~351 |

| IV | 坚硬岩,岩体破碎;较坚硬岩,岩体较破碎或破碎;较软岩或较硬岩互层,I 以软岩为主,岩体 较完整或较破碎;软岩,岩体完整或较完整 | 350~251 |

| V | 较软岩,岩体破碎;软岩,岩体较破碎或破碎; 全部极软岩及全部极破碎岩 | <250 |

I 级岩体,BQ 值大于 550,为坚硬岩且岩体完整,是质量最好、稳定性最高的岩体。在这类岩体中进行工程建设,几乎不需要担心岩体失稳的问题,可以采用较为简单的施工方法和支护措施。II 级岩体,BQ 值在 550~451 之间,包括坚硬岩且岩体较完整,以及较坚硬岩且岩体完整的情况。II 级岩体的质量和稳定性也较好,但在一些大型工程或对稳定性要求较高的工程中,仍需要进行适当的监测和支护。III 级岩体的 BQ 值范围是 450~351,其岩体质量和稳定性一般,在工程中需要根据具体情况采取相应的支护和加固措施。在地下工程中,对于 III 级岩体,可能需要采用锚杆、锚索等支护方式,以提高岩体的稳定性。IV 级岩体,BQ 值在 350~251 之间,岩体质量和稳定性较差,在工程中需要加强支护和监测,确保工程安全。在采矿工程中,开采 IV 级岩体时,需要密切关注岩体的变形情况,及时采取支护措施,防止坍塌事故的发生。V 级岩体,BQ 值小于 250,是质量最差、稳定性最低的岩体,在工程中需要进行特殊处理和严格支护。对于 V 级岩体,通常需要采用高强度的支护结构,如钢支撑、混凝土衬砌等,以保证工程的安全。

岩体稳定性分级要点

(一)影响因素剖析工程岩体(围岩)的稳定性

除了与岩体基本质量密切相关外,还受到多种因素的显著影响,其中地下水、主要软弱结构面和天然应力是最为关键的因素。这些因素相互作用、相互影响,共同决定着岩体的稳定性状况 。地下水对岩体稳定性有着多方面的影响。地下水的存在会使岩体的含水量增加,导致岩石软化,从而降低岩石的强度。在一些软岩地区,地下水的长期浸泡会使岩石的抗压强度大幅下降,增加了岩体失稳的风险 。地下水还会产生静水压力和动水压力。当岩体中存在裂隙时,地下水在裂隙中积聚,会产生静水压力,这种压力会对岩体的结构产生破坏作用。动水压力则会对岩体中的颗粒产生冲刷和搬运作用,进一步破坏岩体的完整性 。在隧道施工中,如果遇到地下水丰富的区域,地下水的涌水可能会导致围岩坍塌,给施工带来极大的困难和安全隐患。主要软弱结构面是岩体中的薄弱环节,对岩体稳定性起着重要的控制作用。软弱结构面的存在会降低岩体的整体性和强度,使得岩体在受力时容易沿着这些结构面发生滑动、剪切等破坏形式。在块状或层状结构的岩体中,当软弱结构面与隧道轴线相互关系不利时,或者出现两组或两组以上的软弱结构面时,就可能构成容易堕落的分离岩块,从而引发岩体失稳 。在边坡工程中,软弱结构面的存在可能会导致边坡滑坡,给工程和周边环境带来严重的危害。天然应力是岩体在漫长的地质历史过程中形成的,它对岩体稳定性的影响不可忽视。天然应力的大小和方向会影响岩体的变形和破坏模式。在高地应力区域,岩体在开挖过程中会产生强烈的应力释放和回弹,导致岩体发生破裂、剥落等现象,严重影响工程的安全和施工进度。当岩体中的天然应力超过岩体的强度时,岩体就会发生破坏,从而影响工程的稳定性 。在深埋隧道施工中,高地应力可能会导致岩爆等灾害,对施工人员和设备造成严重威胁。综上所述,在进行岩体稳定性分级时,必须充分考虑地下水、主要软弱结构面和天然应力等因素的影响,以确保分级结果的准确性和可靠性,为工程设计和施工提供科学的依据。

(二)修正系数确定

| 结构面产状及其与硐轴线的组合关系 | 结构面走向与硐轴线夹角 α≤30°, 倾角 β=30°~75° | 结构面走向与硐轴线夹角 α>60°, 倾角 β>75° | 其他组合 |

|---|---|---|---|

| K₂ | 0.4~0.6 | 0~0.2 | 0.2~0.4 |

当结构面走向与硐轴线夹角 α≤30°, 倾角 β=30°~75° 时,这种组合关系对岩体稳定性的影响较大,K₂取值在 0.4~0.6 之间 。因为在这种情况下,结构面与硐轴线的夹角较小,结构面的滑动更容易对硐室的稳定性产生不利影响 。在某地下工程中,当遇到这种结构面产状时,岩体的稳定性明显下降,需要加强支护措施。当结构面走向与硐轴线夹角 α>60°, 倾角 β>75° 时,结构面的产状相对较为有利,对岩体稳定性的影响较小,K₂取值在 0~0.2 之间 。此时结构面的滑动方向与硐室的稳定性关系不大,所以修正系数较小 。在一些工程中,遇到这种结构面产状时,岩体的稳定性相对较好,支护措施可以相对简化。其他组合情况下,K₂取值在 0.2~0.4 之间,其对岩体稳定性的影响程度介于上述两种情况之间 。在实际工程中,需要根据具体的结构面产状及其与硐轴线的组合关系,准确确定 K₂的值,以合理评估岩体的稳定性 。

| BQ | >450 | 450~350 | 350~250 | <250 |

|---|---|---|---|---|

| 潮湿或点滴状出水 | 0 | 0.1 | 0.2~0.3 | 0.4~0.6 |

| 淋雨状或涌流状出水,水压≤0.1MPa 或单位水量 10L/min | 0.1 | 0.2~0.3 | 0.4~0.6 | 0.7~0.9 |

| 淋雨状或涌流状出水,水压 > 0.1MPa 或单位水量 10L/min | 0.2 | 0.4~0.6 | 0.7~0.9 | 1.0 |

当 BQ 值大于 450 且地下水为潮湿或点滴状出水时,地下水对岩体稳定性的影响较小,K₁取值为 0 。在一些岩体质量较好的区域,地下水的这种状态对岩体的稳定性几乎没有影响,所以修正系数为 0 。当 BQ 值在 450~350 之间,且地下水为淋雨状或涌流状出水,水压≤0.1MPa 或单位水量 10L/min 时,K₁取值在 0.2~0.3 之间 。此时地下水的出水量和水压对岩体稳定性有一定的影响,需要适当考虑修正系数 。在某隧道工程中,当遇到这种情况时,岩体的稳定性受到一定程度的影响,需要采取相应的排水和支护措施。对于其他的 BQ 值和地下水状态组合,也需要根据具体情况准确确定 K₁的值,以反映地下水对岩体稳定性的影响 。

| BQ | >550 | 550~450 | 450~350 | 350~250 | <250 |

|---|---|---|---|---|---|

| 高应力区 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5~1.0 | 0.5~1.0 |

在极高应力区,无论 BQ 值如何,K₃取值都较大,在 1.0 及以上 。这是因为极高应力对岩体稳定性的影响非常显著,需要较大的修正系数来体现其影响 。在高地应力的地下工程中,岩体在开挖过程中会受到极大的应力作用,容易发生破坏,所以修正系数较大 。在高应力区,K₃取值相对较小,在 0.5 左右 。高应力对岩体稳定性有一定影响,但相对极高应力区较小,所以修正系数也较小 。在一些中等埋深的工程中,高应力状态下的岩体稳定性虽然受到一定影响,但通过适当的支护措施仍能保证工程的安全 。(三)修正值 [BQ] 计算与分级修正值 [BQ] 的计算公式为:[BQ]=BQ-100 (K₃+K₁+K₂) 。在这个公式中,BQ 是岩体基本质量指标,K₁、K₂、K₃分别是地下水影响修正系数、主要软弱结构面产状影响修正系数和天然应力影响修正系数 。通过这个公式,可以综合考虑各种因素对岩体稳定性的影响,得到修正后的岩体质量指标 [BQ] 。在某地下工程中,已知岩体基本质量指标 BQ 为 400,地下水影响修正系数 K₁为 0.3,主要软弱结构面产状影响修正系数 K₂为 0.4,天然应力影响修正系数 K₃为 0.5 。则根据公式计算修正值 [BQ] 为:[BQ]=400-100×(0.3+0.4+0.5)=400-120=280 。根据修正值 [BQ] 进行工程岩体分级,仍按之前所述的 BQ 岩体质量分级表进行 。

各级岩体的物理力学参数和围岩自稳能力如下表所示:

| 级别 | 密度 ρ/g・cm⁻³ | 抗剪强度 φ/(°) | 抗剪强度 C/MPa | 变形模量 / MPa | 泊松比 | 围岩自稳能力 |

| I | >2.65 | >60 | >2.1 | >33 | 0.2 | 跨度≤20m, 可长期稳定,偶有掉块,无塌方 |

| II | >2.65 | 60~50 | 2.1~1.5 | 33~20 | 0.2~0.25 | 跨度 10~20m, 可基本稳定,局部可掉块或小塌方;跨度 < 10m, 可长期稳定,偶有掉块 |

| III | 2.65~2.45 | 50~39 | 1.5~0.7 | 20~6 | 0.25~0.3 | 跨度 10~20m, 可稳定数日至 1 个月,可发生小至中塌方;跨度 5~10m, 可稳定数月,可发生局部块体移动及小至中塌方;跨度 < 5m, 可基本稳定 |

| IV | 2.45~2.25 | 39~27 | 0.7~0.2 | 6~1.3 | 0.3~0.35 | 跨度 > 5m, 一般无自稳能力,数日至数月内可发生松动、小塌方,进而发展为中至大塌方,埋深小时,以拱部松动为主,埋深大时,有明显塑性流动和挤压破坏;跨度≤5m, 可稳定数日至 1 月 |

| V | <2.25 | <27 | <0.2 | <1.3 | <0.35 | 无自稳能力 |

I 级岩体,修正值 [BQ] 大于 550,密度大于 2.65g・cm⁻³,抗剪强度高,变形模量也较大,泊松比为 0.2 。在这种岩体中,跨度≤20m 时可长期稳定,仅偶有掉块现象,不会发生塌方 。在一些大型地下厂房的建设中,如果遇到 I 级岩体,施工难度相对较小,工程的安全性也较高。II 级岩体,修正值 [BQ] 在 550~451 之间,其各项物理力学参数和围岩自稳能力相对 I 级岩体稍弱 。跨度 10~20m 时可基本稳定,但局部可能会出现掉块或小塌方;跨度 < 10m 时可长期稳定,偶有掉块 。在一些城市地铁隧道的建设中,遇到 II 级岩体时,需要采取一定的支护措施,以确保施工安全和隧道的稳定性 。III 级岩体,修正值 [BQ] 在 450~351 之间,岩体的稳定性一般 。跨度 10~20m 时可稳定数日至 1 个月,可能会发生小至中塌方;跨度 5~10m 时可稳定数月,可能会发生局部块体移动及小至中塌方;跨度 < 5m 时可基本稳定 。在一些小型矿山的巷道开挖中,遇到 III 级岩体时,需要加强支护和监测,及时处理可能出现的岩体失稳问题 。IV 级岩体,修正值 [BQ] 在 350~251 之间,岩体稳定性较差 。跨度 > 5m 时一般无自稳能力,在数日至数月内可能会发生松动、小塌方,进而发展为中至大塌方,埋深小时以拱部松动为主,埋深大时会有明显塑性流动和挤压破坏;跨度≤5m 时可稳定数日至 1 月 。在一些深埋隧道的施工中,遇到 IV 级岩体时,施工难度较大,需要采用先进的施工技术和支护手段,确保施工安全 。V 级岩体,修正值 [BQ] 小于 250,是稳定性最差的岩体,几乎没有自稳能力 。在这种岩体中进行工程建设,需要采取特殊的处理措施,如进行注浆加固、采用高强度的支护结构等,以保证工程的安全 。在一些地质条件复杂的区域进行工程建设时,如果遇到 V 级岩体,需要进行详细的地质勘察和分析,制定合理的工程方案 。通过准确计算修正值 [BQ],并依据各级岩体的物理力学参数和围岩自稳能力进行分级,可以为工程设计和施工提供重要的参考依据,确保工程的安全和顺利进行 。

RMR 岩体地质力学分类介绍

(一)分类指标构成RMR 岩体地质力学分类是一种被广泛应用于工程领域的岩体分类方法,它由南非科学和工业研究委员会(CSIR)提出 。该分类方法综合考虑了多种因素,其指标构成包括岩块强度、RQD 值、节理间距、节理条件及地下水这 5 种关键指标 。这些指标从不同角度反映了岩体的特性,共同构成了一个全面的岩体分类体系 。岩块强度是衡量岩体承载能力的重要指标,它直接影响着岩体在工程荷载作用下的稳定性 。岩块强度可以通过点荷载强度指标或单轴抗压强度来衡量。点荷载强度指标是一种快速、简便的测试方法,它通过对岩块施加集中荷载,测量岩块的破坏强度,从而评估岩块的强度特性 。单轴抗压强度则是在实验室中,对岩块施加轴向压力,测量岩块在破坏时所承受的最大压力,是一种更为精确的岩块强度测试方法 。RQD 值,即岩石质量指标,是指用直径不小于或等于 75mm 的金刚石钻头和双层岩芯管在岩石中钻进,连续取芯,将长度在 10cm(含 10cm)以上的岩芯累计长度占钻孔总长度的比例 。RQD 值能够直观地反映岩体的完整性,是评估岩体质量的重要参数之一 。当 RQD 值较高时,说明岩体中长岩芯的比例较大,岩体的完整性较好,稳定性也相对较高;反之,当 RQD 值较低时,表明岩体中破碎岩芯较多,岩体的完整性较差,稳定性也相应降低 。节理间距反映了岩体中节理的发育程度,对岩体的力学性质和稳定性有着重要影响 。节理间距越大,说明岩体中节理的分布越稀疏,岩体的整体性越好,强度和稳定性也相对较高;节理间距越小,表明岩体中节理发育密集,岩体的完整性受到破坏,强度和稳定性会降低 。在实际工程中,节理间距的测量通常通过现场地质调查和测绘来完成 。节理条件包括节理面的粗糙程度、连续性、宽度以及节理面岩石的坚硬程度等因素 。节理面很粗糙、节理不连续、节理宽度为零且节理面岩石坚硬的岩体,其稳定性相对较好;而节理面光滑或含软弱夹层、张开度较大且节理连续的岩体,稳定性则较差 。节理条件的评估需要结合现场观察和实验室测试等方法,对节理的各项特征进行详细分析 。地下水的存在会对岩体的物理力学性质产生多方面的影响,从而影响岩体的稳定性 。地下水会使岩石软化,降低岩石的强度;会产生静水压力和动水压力,对岩体结构造成破坏 。在 RMR 岩体地质力学分类中,地下水条件通过每 10m 长的隧道涌水量或地下水的水压等指标来体现 。涌水量越大或水压越高,说明地下水对岩体稳定性的影响越大 。

(二)评分与修正方法在进行 RMR 岩体地质力学分类时,首先要根据各种指标的数值,按照特定的标准进行评分 。针对岩块强度,若采用点荷载强度指标,当指标大于 10 时,评分为 15;在 4 - 10 之间,评分为 12 等 。若采用单轴抗压强度,大于 250MPa 时,评分为 15;100 - 250MPa 之间,评分为 12 等 。对于 RQD 值,90 - 100% 时,评分为 20;75 - 90% 时,评分为 17 等 。节理间距大于 200cm 时,评分为 20;60 - 200cm 时,评分为 15 等 。节理条件方面,节理面很粗糙、节理不连续、节理宽度为零且节理面岩石坚硬时,评分为 30;节理面稍粗糙、宽度小于 1mm 且节理面岩石坚硬时,评分为 25 等 。地下水条件,每 10m 长的隧道涌水量为 0 时,评分为 15;小于 10L/min 时,评分为 10 等 。将这 5 种指标的评分值相加,即可得到岩体质量总分 RMR 值 。在得到 RMR 值后,还需要根据节理方向对其进行修正 。节理走向或倾向对不同工程(隧道、地基、边坡)的影响程度不同,评分修正值也有所差异 。在隧道工程中,节理走向与隧道轴垂直且沿倾向掘进时,节理方向非常有利,评分修正值为 0;而节理走向与隧道轴平行且反倾向掘进时,节理方向非常不利,评分修正值为 - 12 。在地基工程中,节理方向非常有利时,评分修正值为 0;非常不利时,评分修正值为 - 25 。在边坡工程中,节理方向非常有利时,评分修正值为 0;非常不利时,评分修正值为 - 60 。通过这种修正,可以更准确地反映节理方向对岩体稳定性的影响,使 RMR 值更符合实际工程情况 。

(三)分类结果应用根据修正后的 RMR 值,可以对照表来确定所研究岩体的类别及相应的无支护地下工程的自稳时间和岩体强度指标(c,φ)值 。当 RMR 值在 100 - 81 之间时,岩体分级为 I 级,质量描述为非常好的岩体 。在这种岩体中,15m 跨度的无支护地下工程可稳定 20a,岩体内聚力大于 400kPa,内摩擦角大于 45° 。这样的岩体在工程建设中具有良好的稳定性,施工难度相对较小 。当 RMR 值在 80 - 61 之间时,岩体分级为 II 级,属于好岩体 。10m 跨度的无支护地下工程可稳定 1a,岩体内聚力在 300 - 400kPa 之间,内摩擦角在 35 - 45° 之间 。对于这类岩体,在工程设计和施工中需要采取一定的支护措施,以确保工程的安全和稳定 。RMR 值在 60 - 41 之间时,岩体分级为 III 级,是一般岩体 。5m 跨度的无支护地下工程可稳定 7d,岩体内聚力在 200 - 300kPa 之间,内摩擦角在 25 - 35° 之间 。在实际工程中,对于 III 级岩体,需要根据具体情况制定相应的支护和加固方案,以满足工程的要求 .RMR 值在 40 - 21 之间时,岩体分级为 IV 级,属于差岩体 。2.5m 跨度的无支护地下工程可稳定 10h,岩体内聚力在 100 - 200kPa 之间,内摩擦角在 15 - 25° 之间 。对于 IV 级岩体,工程建设面临较大的挑战,需要加强支护和监测,确保工程的安全 。当 RMR 值小于 20 时,岩体分级为 V 级,是非常差的岩体 体 。1m 跨度的无支护地下工程只能稳定 30min,岩体内聚力小于 100kPa,内摩擦角小于 15° 。在这种岩体中进行工程建设,难度极大,需要采取特殊的处理措施,如注浆加固、强支护等,以保证工程的安全 。在某地下隧道工程中,通过对岩体的各项指标进行测量和分析,得到 RMR 值为 70 。经过节理方向修正后,最终确定岩体分级为 II 级 。根据这一分类结果,工程设计人员在设计支护方案时,选择了适当的支护方式和支护参数,确保了隧道施工的安全和顺利进行 。在隧道施工过程中,通过对岩体稳定性的监测,发现实际情况与 RMR 分类结果相符,进一步验证了该分类方法的可靠性和实用性 。RMR 岩体地质力学分类的结果在工程中具有广泛的应用。在地下工程中,它可以为隧道、地下厂房等的设计和施工提供重要依据,帮助工程师确定合理的支护方案和施工方法 。在边坡工程中,RMR 分类结果可以用于评估边坡的稳定性,预测边坡的变形和破坏模式,为边坡的加固和防护提供参考 。在地基工程中,通过 RMR 分类可以了解岩体的承载能力和变形特性,为基础设计提供数据支持 。

BQ 工程岩体分级作为一种科学且系统的分级方法,在采矿工程等各类岩体工程中具有举足轻重的地位。其两步分级法逻辑严谨,第一步通过考虑岩石坚硬程度和岩体完整程度来计算 BQ 值,从而实现初步分级,这一步抓住了岩体的基本属性,为后续分析奠定了坚实基础 。第二步则充分考虑地下水、主要软弱结构面和天然应力等因素对 BQ 值进行修正,进而实现详细分级,使分级结果更加贴合工程实际情况 。在实际应用中,BQ 工程岩体分级能够为采矿工程提供多方面的关键支持。在采矿工程的规划设计阶段,通过 BQ 分级可以清晰了解岩体的质量和稳定性状况,从而合理选择采矿方法和工艺。对于稳定性好的 I 级和 II 级岩体,可以采用高效的大规模采矿方法;而对于稳定性较差的 IV 级和 V 级岩体,则需要采用更为谨慎的采矿工艺,并加强支护措施 。在施工过程中,BQ 分级结果可以指导施工人员合理安排施工顺序和进度,提前采取相应的安全措施,有效预防安全事故发生 。在某地下矿山开采中,通过 BQ 工程岩体分级,准确判断出不同区域岩体的稳定性,针对稳定性差的区域提前进行了加固支护,避免了开采过程中的坍塌事故,保障了施工人员的生命安全和工程的顺利进行 。

上一页

聚焦热点