采场暴露面支撑压力——黑金刚播报

发布时间:

2025-08-16

一、引言

在采矿工程领域,采场暴露面和矿柱的研究始终占据着举足轻重的地位,其重要性怎么强调都不为过。采场作为矿石开采的直接作业区域,其暴露面的稳定性直接关系到采矿作业能否安全、高效地进行。一旦采场暴露面失稳,可能引发顶板坍塌、片帮等严重事故,不仅会对现场作业人员的生命安全构成巨大威胁,还可能导致设备损坏、生产中断,给矿山企业带来难以估量的经济损失。

而矿柱作为支撑采场顶板、维持采场稳定性的关键结构,其设计合理性和承载能力同样至关重要。合理设计的矿柱能够有效地分散顶板压力,防止顶板过度下沉和垮落,确保采场在整个开采过程中的稳定。如果矿柱设计不合理,强度不足或尺寸过小,在开采过程中可能会发生矿柱屈服、破坏,进而引发采场大面积失稳,后果不堪设想。

在探讨采场暴露面和矿柱时,支承压力是一个无法回避的核心概念。支承压力是指在采矿活动中,由于开采空间的形成,导致原岩应力重新分布,在采场周围岩体中产生的附加应力。它的分布规律和大小直接影响着采场暴露面的稳定性以及矿柱的承载性能。例如,在支承压力的作用下,采场暴露面的围岩可能会发生变形、破裂,从而降低其稳定性;而矿柱所承受的压力若超过其承载能力,就会导致矿柱破坏。因此,深入了解支承压力的相关知识,对于保障采矿工程的安全与高效进行具有不可替代的作用,这也正是本文着重探讨的关键内容。

二、支承压力的基本概念

(一)定义与形成原理

支承压力的产生与采矿活动中开采空间的形成密切相关。当在岩体中进行巷道掘进或矿石开采后,原有的岩体应力平衡状态被打破,开采空间上部覆岩的重量无法再由原来的岩体均匀支撑,转而由其两侧的围岩或者特意设置的矿柱来承担。这就导致两侧围岩所承受的压力相较于开挖前显著升高,这种升高的压力就是支承压力,而压力升高所影响的范围则被称为支承压力区。

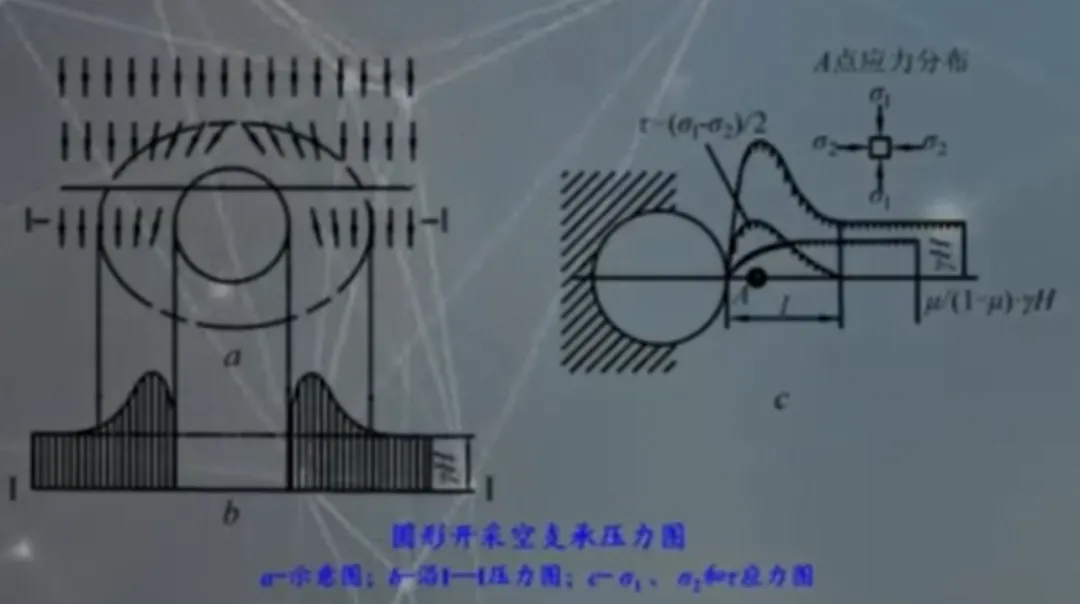

以圆形开挖空间为例(结合圆形开挖空间支承压力图),在未进行开挖时,岩体内部的应力处于相对均匀的原岩应力状态。然而,一旦开挖出圆形空间,其周围岩体的应力状态就会发生明显改变。原本均匀分布的应力会向两侧围岩集中,使得两侧围岩所承受的压力大幅增加,从而形成支承压力。这种应力的重新分布是为了适应新的开采空间结构,试图在新的条件下达到一种新的平衡状态。

(二)应力分布特点

在开采空间的 I - 1 线上,应力分布呈现出明显的规律性变化 。垂直应力(切向应力)σ₁、水平应力(径向应力)σ₂和剪应力 τ 各自有着独特的变化规律 。

水平应力σ₂在开采空间边界上的值为零 。这是因为在边界处,岩体失去了一侧的约束,没有来自该方向的挤压作用,所以水平应力为零 。随着远离开采空间,岩体所受到的周围岩体的约束逐渐增强,水平应力也随之逐渐升高 。当达到一定距离后,水平应力会逐渐趋近并达到原岩应力的正常值 γH,此时岩体的应力状态逐渐恢复到接近原岩应力的水平 。

垂直应力σ₁的变化趋势则与水平应力不同 。在靠近开采空间处,由于覆岩重量的集中作用以及应力的集中效应,垂直应力 σ₁会达到最大值 。这个最大值往往远高于原岩应力 ,对围岩的稳定性构成较大威胁 。随着远离开采空间,垂直应力逐渐降低,其原因是应力在传递过程中逐渐分散,周围岩体共同承担了覆岩的压力,使得单位面积上所承受的压力减小 。最终,垂直应力也会降低到原岩应力的正常值 γH,表明此处的岩体应力已基本恢复到未受开采影响时的状态 。

剪应力τ 与垂直应力 σ₁之间保持着一定的关系 。剪应力的大小和分布受到垂直应力以及岩体结构特性的影响 。在垂直应力较大的区域,剪应力也相应较大,因为较大的垂直压力会促使岩体内部产生相对错动的趋势,从而引发剪应力 。而且,剪应力的方向和大小会随着与开采空间距离的变化而变化,以适应岩体内部应力的分布和调整 。

三、不同开采空间的支承压力情况

(一)单一巷道和缓倾斜开采空间

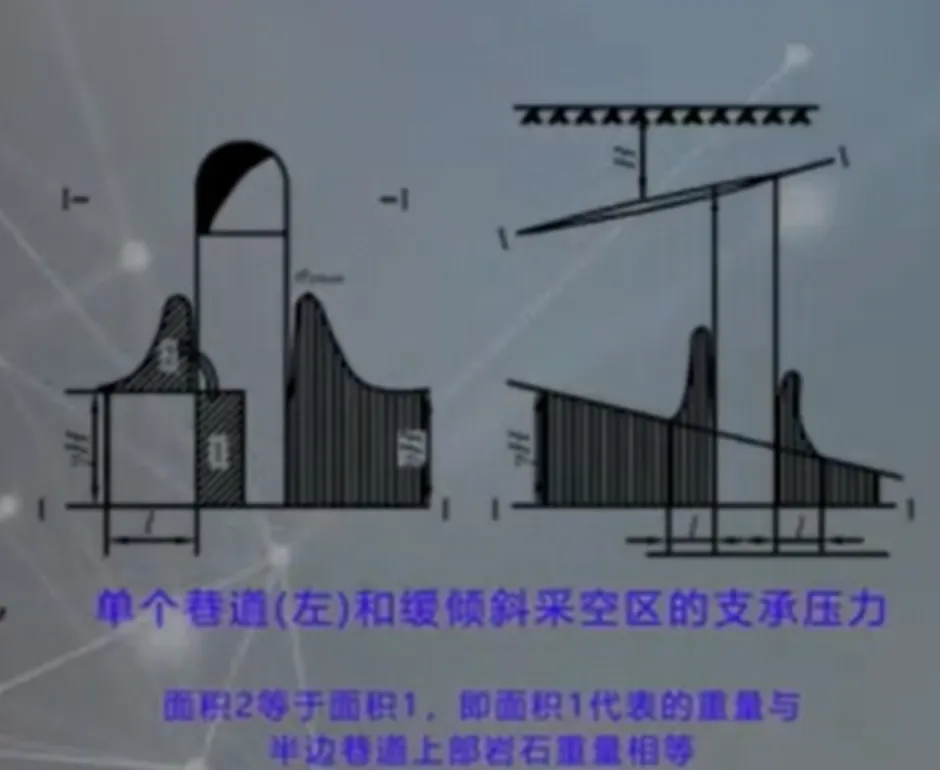

在单一巷道和缓倾斜开采空间的情况下,其两侧支承压力区内应力升高范围的面积有着明确的计算方式,并且与原岩应力和开采空间跨度存在紧密的关联。

具体而言,应力升高范围的面积等于原岩应力γH 与开采空间跨度之半的乘积 。这一关系表明,原岩应力越大,开采空间跨度越大,支承压力区内应力升高范围的面积也就越大 。原岩应力 γH 反映了上覆岩层的重量,它是产生支承压力的根本原因。当原岩应力增大时,意味着上覆岩层的重量增加,两侧围岩需要承受更大的压力,从而使得支承压力区的范围扩大 。而开采空间跨度的增大,则使得顶板需要更多的支撑力,两侧围岩所承受的压力也相应增大,进而导致应力升高范围的面积增大 。例如,在一个开采深度较大、原岩应力较高的矿山中,若开采空间跨度为 10 米,原岩应力为 γH = 20MPa,那么根据公式计算,应力升高范围的面积为 20MPa × (10 米 ÷ 2) = 100 平方米 。这清楚地展示了原岩应力和开采空间跨度对支承压力区内应力升高范围面积的影响 。

(二)两条巷道或相邻开采空间

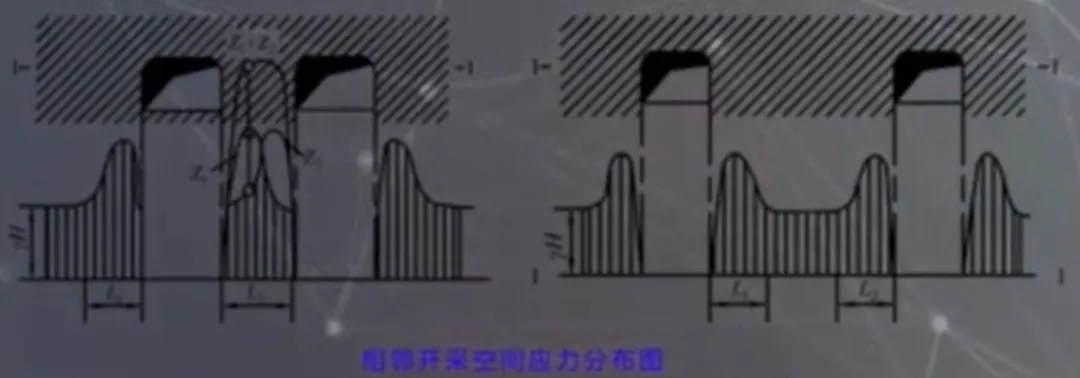

当涉及到两条巷道或相邻两个开采空间时,巷道间距的大小对应力分布有着显著的影响。

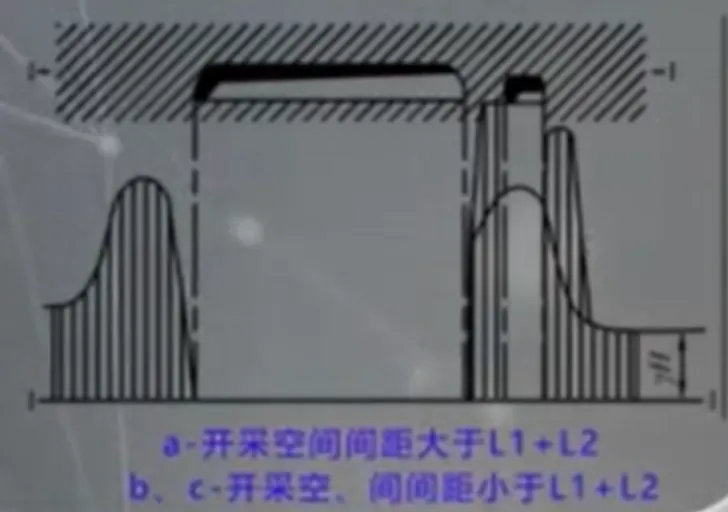

当巷道间距大于 L1 + L2 时,其应力分布规律和单一开采空间相同 。在这种情况下,两个开采空间之间的相互影响较小,各自周围的应力分布主要受自身开采活动的影响 。可以将其视为两个独立的单一开采空间,每个空间两侧的支承压力区按照单一巷道和缓倾斜开采空间的应力分布规律进行发展 。例如,在一个较大规模的矿山开采区域中,两条巷道之间的间距较大,远远超过了 L1 + L2 。此时,对其中一条巷道进行观测,会发现其周围的应力分布呈现出和单一巷道类似的特征,在巷道两侧形成明显的支承压力区,垂直应力、水平应力和剪应力的变化规律也与单一巷道的情况一致 。

然而,当巷道间距小于 L1 + L2 时,情况就会发生显著变化 。相邻部分的应力会比单一巷道支承压力要大,这是因为两个开采空间之间的岩体受到了两侧开采活动的共同影响,导致应力产生叠加 。结合相邻开采空间应力分布图(图 b、c)可以更直观地理解这种现象 。在图中可以看到,当巷道间距较小时,两个开采空间之间的区域应力明显增大,出现了应力集中的情况 。这种应力叠加可能会导致岩体的变形和破坏加剧,对巷道的稳定性构成更大的威胁 。例如,在一些近距离煤层开采的矿山中,上下煤层的巷道间距较小,由于应力叠加,中间的煤柱承受了巨大的压力,容易发生煤柱屈服、破裂等现象,进而引发顶板垮落等事故 。所以,在进行矿山开采规划时,必须充分考虑巷道间距对应力分布的影响,合理确定巷道间距,以确保开采过程的安全和稳定 。

四、实际应用与工程意义

(一)对采矿安全的影响

支承压力对采矿安全有着深远且直接的影响,其作用主要体现在对采场暴露面稳定性和矿柱承载能力的影响上,而这些影响一旦超出安全范围,便可能引发一系列严重的安全事故。

在采场暴露面方面,支承压力是导致其稳定性下降的关键因素之一。当采场周围岩体受到支承压力作用时,采场暴露面的围岩会承受额外的应力。如果这种应力超过了围岩的强度极限,围岩就会发生变形、破裂等现象。例如,在一些开采深度较大、原岩应力较高的矿山,采场暴露面的围岩在支承压力的长期作用下,可能会出现顶板下沉、片帮等问题。顶板下沉会导致采场空间变小,影响设备的正常运行和人员的活动空间;片帮则可能使采场边缘的岩体突然垮落,对附近的作业人员和设备造成直接威胁。如果这些问题得不到及时有效的处理,随着开采的继续进行,支承压力不断变化,最终可能引发顶板大面积垮落事故,造成严重的人员伤亡和财产损失。

矿柱作为维持采场稳定性的重要结构,支承压力对其承载能力的影响同样不容忽视。矿柱在设计时,通常是按照一定的承载能力标准进行布置和设计的。然而,在实际开采过程中,支承压力的存在会使矿柱所承受的压力发生变化。当支承压力过大时,矿柱可能会发生屈服、破坏等情况。例如,在一些相邻开采空间间距较小的矿山,由于应力叠加,矿柱所承受的压力远超过其设计承载能力,导致矿柱出现开裂、破碎等现象。矿柱一旦破坏,就无法有效地支撑顶板,从而引发采场失稳,可能导致顶板垮落、地表塌陷等严重后果。而且,矿柱的破坏还可能引发连锁反应,影响周围其他矿柱的稳定性,进一步扩大事故的范围和危害程度。

(二)在采矿设计中的应用

支承压力分布规律在采矿设计中具有举足轻重的指导作用,合理运用这些规律能够显著优化采矿设计,提高采矿作业的安全性和效率。

在确定巷道间距方面,支承压力分布规律是重要的依据。如前文所述,当巷道间距大于 L1 + L2 时,应力分布规律和单一开采空间相同,相互影响较小 ;而当巷道间距小于 L1 + L2 时,会产生应力叠加,对巷道稳定性不利 。因此,在采矿设计时,需要根据具体的地质条件和开采要求,准确计算 L1 和 L2 的值,合理确定巷道间距 。在一个地质条件较为复杂的矿山中,通过对岩体力学参数的详细测量和分析,结合数值模拟技术,确定了在当前开采条件下,巷道间距应保持在大于 L1 + L2 的某个数值,以确保巷道周围的应力分布处于安全范围内,避免因应力叠加导致巷道变形、破坏 。这样不仅能够减少巷道维护成本,还能保障开采过程的顺利进行 。

采场尺寸的确定同样离不开对支承压力分布规律的考虑。采场尺寸过大,会导致顶板暴露面积增大,支承压力相应增大,从而增加顶板垮落的风险;采场尺寸过小,则会影响采矿效率。所以,在设计采场尺寸时,需要综合考虑原岩应力、岩体强度、开采工艺等因素,结合支承压力分布规律,确定一个既能保证采场稳定性,又能满足采矿效率要求的合理尺寸。例如,在一个顶板岩体强度较低的矿山,为了降低支承压力对顶板稳定性的影响,适当减小了采场的跨度和长度,同时优化了开采顺序,采用分区开采、间隔开采等方式,有效地分散了支承压力,保障了采场的安全稳定。

矿柱尺寸和布置方式的选择也是采矿设计中的关键环节,而支承压力分布规律在此过程中发挥着关键作用。矿柱的尺寸和布置方式直接影响其承载能力和对采场稳定性的维护效果。根据支承压力分布规律,在支承压力较大的区域,应适当增大矿柱尺寸或增加矿柱数量,以提高矿柱的承载能力,确保其能够有效支撑顶板;在支承压力较小的区域,则可以适当减小矿柱尺寸,以提高矿石回收率。在一些开采深度较大、支承压力较高的矿山,对于靠近采场边缘和应力集中区域的矿柱,采用了加大尺寸、加密布置的方式,增强了矿柱的承载能力,有效地防止了矿柱破坏和采场失稳;而在采场内部一些应力相对较小的区域,适当减小了矿柱尺寸,在保证采场稳定性的前提下,提高了矿石的开采量。通过合理选择矿柱尺寸和布置方式,实现了采矿安全与经济效益的平衡。

五、小结

采场暴露面和矿柱的稳定性与支承压力密切相关,这是采矿工程中至关重要的内容。支承压力是由于开采活动打破原岩应力平衡而产生的,其分布规律对采场和矿柱的稳定性有着深远影响。

在单一巷道和缓倾斜开采空间中,支承压力区内应力升高范围的面积与原岩应力和开采空间跨度紧密相关。而当涉及两条巷道或相邻开采空间时,巷道间距的大小直接决定了应力分布情况,间距过小会导致应力叠加,增加岩体变形和破坏的风险。

在实际采矿作业中,支承压力对采矿安全的影响不容忽视。它可能导致采场暴露面失稳,引发顶板下沉、片帮等问题,甚至造成顶板大面积垮落事故;同时,也可能使矿柱承载能力下降,导致矿柱屈服、破坏,进而引发采场整体失稳。因此,在采矿设计中,必须充分考虑支承压力分布规律,合理确定巷道间距、采场尺寸以及矿柱尺寸和布置方式,以保障采矿作业的安全进行,提高采矿效率。

上一页

聚焦热点