平硐开拓法核心概念解析——黑金刚播报

发布时间:

2025-10-02

平硐开拓法核心概念解析

平硐开拓法定义与核心构成

平硐开拓法,作为矿山开采领域中一种独特且重要的开拓技术,是指从地表掘进水平巷道(平硐)直接通达矿体的开拓方法。这种开拓方式巧妙地利用了地形条件,尤其在山区矿床的开采中展现出卓越的适用性,成为众多矿山企业优先考虑的方案。

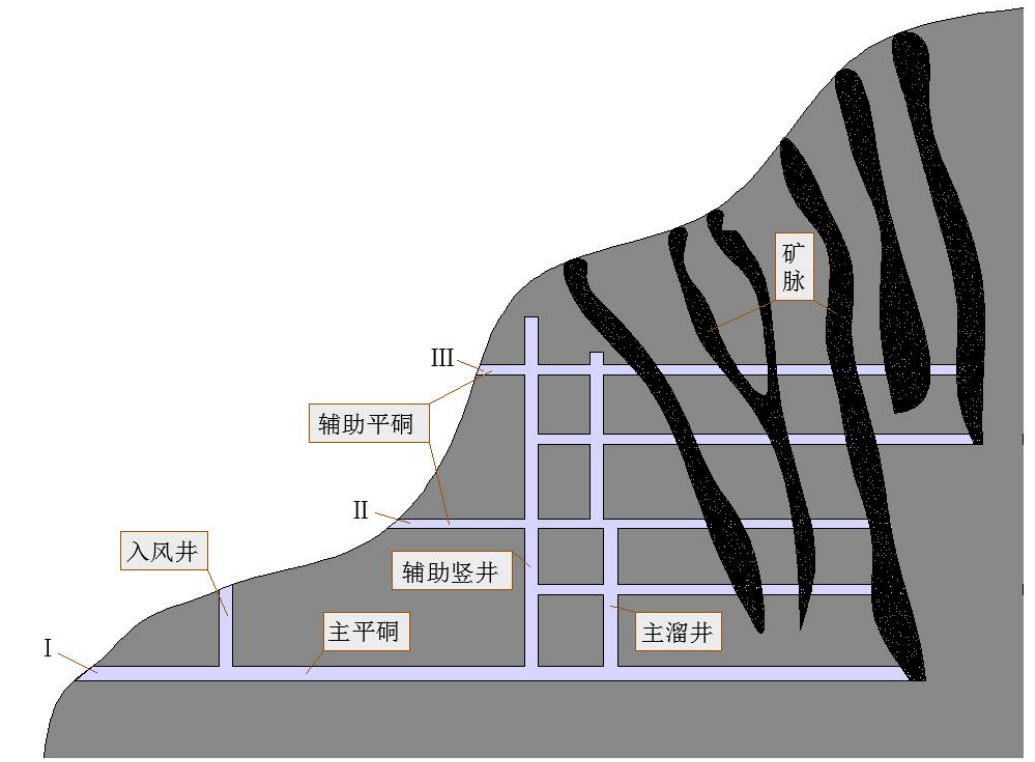

在平硐开拓法的体系中,平硐是其核心构成要素,根据功能的不同,平硐主要分为主平硐和阶段平硐两类。主平硐在整个矿井的运营中承担着运矿的核心功能,宛如人体的主动脉,是整个开采系统的关键枢纽,负责将从矿体中采出的矿石源源不断地运输至地面,其运输能力和稳定性直接影响着矿井的生产效率和经济效益。而阶段平硐则服务于各开采阶段,它们如同分布在人体各个部位的血管,将各个阶段与主平硐相连,不仅可以用于运输矿石,还兼顾着废石、人员、材料和设备的运输任务,构建起了一个多阶段的立体运输网络,确保了矿井开采工作的顺利进行。

技术优势与工程特性

平硐开拓法在技术层面具有诸多显著优势,这些优势使其在特定的地质条件下成为一种高效、经济的开拓方式。其中,利用地形高差实现矿石自重溜放是其最为突出的技术特点之一。通过巧妙地设计平硐的坡度和溜井系统,矿石可以在重力的作用下自动下滑,无需额外的动力设备进行提升,这不仅大大降低了运输能耗,还提高了运输效率,减少了运输成本。

在工程特性方面,平硐的巷道坡度通常控制在 3‰~7‰,这一坡度范围的设定并非随意为之,而是经过精心考量的。一方面,这样的坡度能够确保矿石在自重作用下顺利溜放,另一方面,也兼顾了排水与通风的效率。在排水方面,合适的坡度可以使井下涌水自然地流向井底水仓,便于集中排出;在通风方面,合理的坡度有助于形成良好的通风通道,确保新鲜空气能够顺利进入井下各个作业面,同时将污浊空气排出地面,为井下作业人员创造一个安全、舒适的工作环境。

此外,平硐开拓法的施工工艺相对简单,这是其得以广泛应用的重要原因之一。相比于竖井、斜井开拓等其他方式,平硐开拓在施工过程中不需要进行复杂的垂直或倾斜挖掘,施工难度较低,施工条件相对较好。这使得施工速度得以大幅提高,基建周期显著缩短,能够让矿山在较短的时间内投入生产,实现经济效益。同时,由于施工工艺简单,所需的施工设备和人力相对较少,初期投资成本也相应降低,一般情况下,平硐开拓的初期投资成本较竖井、斜井开拓低 30%~50%,这对于资金相对紧张的中小型矿山来说,具有极大的吸引力,使其能够在有限的资金条件下实现快速投产,获取经济效益。

平硐开拓法主要布置方案及工程选型

垂直矿体走向下盘平硐开拓法

当矿脉与山坡的倾斜方向背道而驰时,下盘平硐开拓法成为一种行之有效的选择。这种方法的应用前提是下盘岩石具备良好的稳定性,能够为平硐的掘进和长期使用提供坚实的基础。在实际操作中,从矿体下盘的围岩开始掘进平硐,使其垂直穿越矿脉,进而构建起主平硐与阶段平硐相互连通的联络系统。为了实现高效的矿石运输,还会配套辅助盲竖井与主溜井,这样一来,上阶段采下的矿石便可以借助重力作用,沿着溜井顺利下放至主平硐水平,再通过主平硐被运输至地面。

下盘平硐开拓法具有独特的优势,其中最为突出的便是在平硐穿越矿脉的过程中,能够同步对矿脉进行补充勘探。这一过程就像是为矿体做了一次全面的 “体检”,通过获取更多关于矿脉的详细信息,如矿脉的厚度变化、矿石品位的分布等,为后续的开采工作提供了更加准确的地质依据,有效降低了开采过程中的地质风险。在我国,这种开拓方法在中小型脉状矿床的开采中得到了广泛应用,尤其是在钨、锡矿等金属矿床的开采中,应用率高达 60% 以上 ,成为了这些矿山实现高效开采的重要手段。

垂直矿体走向上盘平硐开拓法

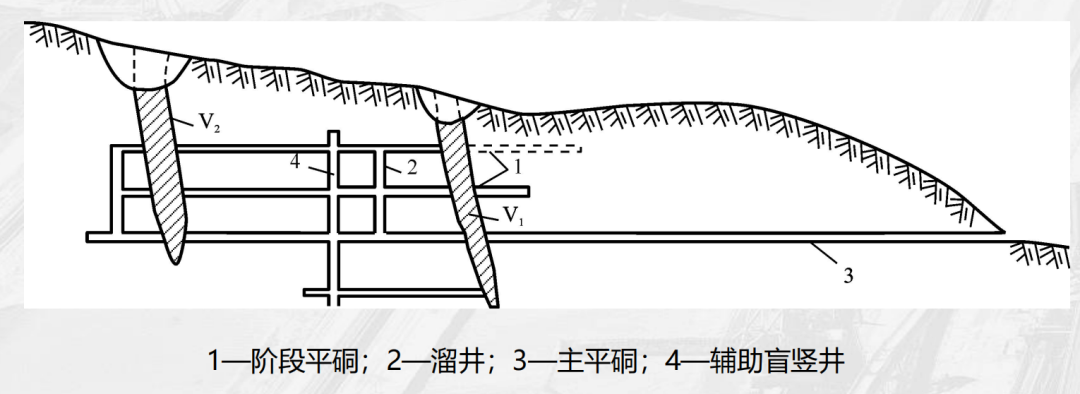

当矿脉与山坡的倾斜方向一致,且上盘地层稳固,同时具备适宜的工业场地布置条件时,垂直矿体走向上盘平硐开拓法便成为了一种可行的方案。在这种开拓方式中,平硐从矿体的上盘切入,穿过矿脉后,沿着矿体的走向布置阶段平硐。为了确保井下作业的安全与高效,还需要配置独立的通风系统,以保证井下空气的新鲜和流通,同时设置废石溜井,用于及时排出开采过程中产生的废石。

典型的工程结构包括阶段平硐(1)、溜井(2)、主平硐(3)及辅助盲竖井(4),这些结构相互配合,形成了一种 “上盘切入 - 分段运输” 的模式。在实际应用中,需要对该方法的适用条件进行严格把控,其中上盘岩石的风化程度是一个关键因素。如果上盘岩石风化严重,其稳定性将会大打折扣,这不仅会增加平硐支护的成本和难度,还可能对开采作业的安全构成威胁。因此,在采用这种开拓方法之前,必须对岩石的风化程度进行全面、细致的评估,采取相应的加固措施,确保平硐的安全稳定。这种方法适用于石英脉型金矿等对通风排水要求较高的矿床,能够充分发挥其在通风和排水方面的优势,为矿床的高效开采提供保障。

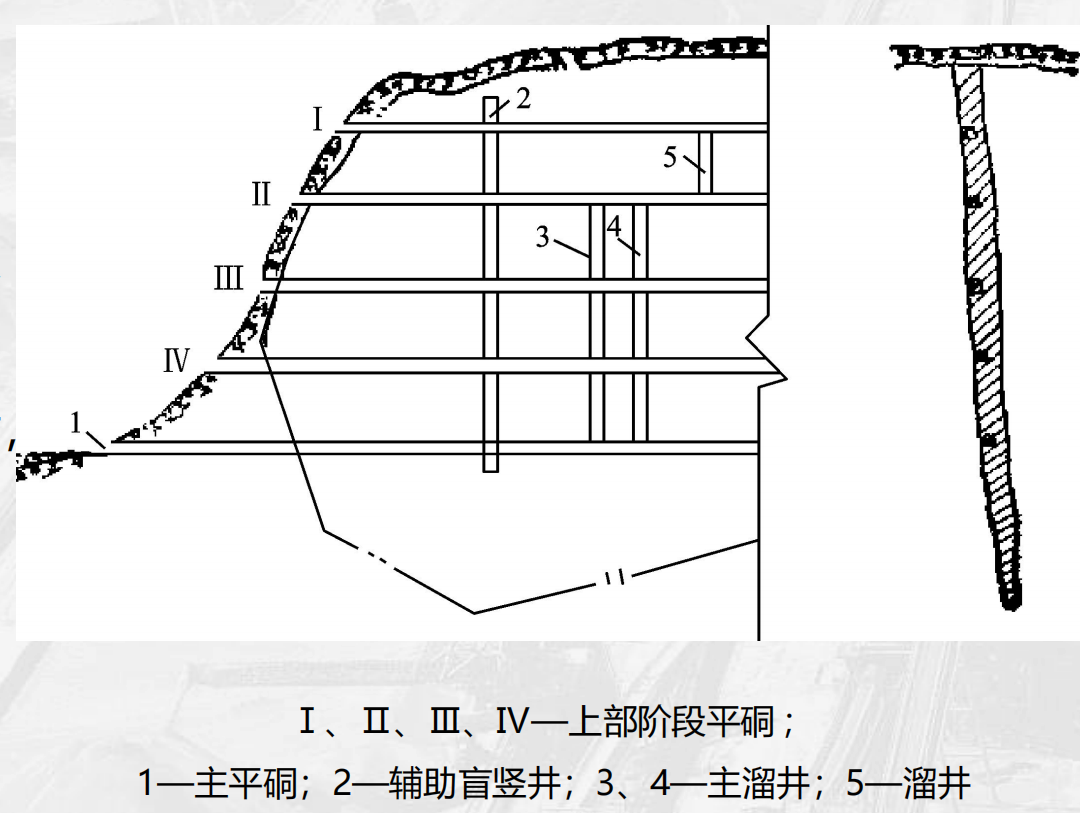

沿矿体走向平硐开拓法

沿矿体走向平硐开拓法适用于矿脉侧翼沿山坡出露的情况,且要求矿脉的走向长度大于 300 米,矿体厚度≤5 米,同时矿石具有良好的稳固性。在这种开拓方法中,平硐沿着矿脉的走向掘进,当矿体厚度较小时,平硐通常直接布置在脉内。这样做的好处是在基建期可以同步回采表外矿石,这些矿石虽然品位较低,但通过合理的开采和利用,可以抵偿 15% - 20% 的基建投资,有效降低了矿山的开发成本。

然而,如果矿脉厚度较大或围岩破碎,为了确保巷道的稳定性,平硐则需要移至下盘岩石中。沿矿体走向平硐开拓法最大的优点在于能够实现 “边开拓边采矿”,这种高效的作业模式可以将投产周期缩短 3 - 6 个月,使矿山能够更快地投入生产,获取经济效益。因此,该方法特别适用于急倾斜薄矿脉的高效开发,能够充分发挥其在缩短投产周期和提高开采效率方面的优势,为矿山企业带来显著的经济效益。

平硐开拓法优缺点对比与优化方向

核心优势

平硐开拓法在矿山开采中展现出显著的经济高效性,成为众多矿山企业的青睐之选。在基建成本方面,相较于竖井开拓,平硐开拓具有明显的优势。以某金属矿山为例,采用平硐开拓法时,单位长度掘进费用比竖井低 40% 左右,这主要是因为平硐施工相对简单,不需要复杂的提升设备和竖井支护结构。同时,平硐的年维护费用也比竖井节省 20% 以上,这使得矿山在长期运营过程中能够有效降低成本。在施工速度上,平硐开拓的优势同样突出,其掘进速度比竖井或斜井快 25% 左右,这使得矿山能够在更短的时间内完成基建工程,提前进入生产阶段,为企业节省了大量的时间成本和资金成本,极大地提高了矿山的经济效益。

平硐开拓法还具备功能集成的显著特点,在通风方面,平硐开拓利用自然风压实现通风,自然形成通风负压,新鲜空气能够顺利进入井下各个作业面,污浊空气也能及时排出地面,这不仅降低了通风设备的投入和运行成本,还提高了通风的可靠性和稳定性。排水方面,平硐开拓通常采用自流排水方式,排水系统简单,无需额外的排水设备和动力,大大降低了排水成本。在多阶段出矿方面,平硐开拓能够实现各阶段出矿能力的均衡,单平硐日运输量可达 500~1000 吨,能够满足矿山大规模生产的需求,为矿山的高效运营提供了有力保障。

在地质适配性上,平硐开拓法也表现出色。在平硐掘进过程中,能够对矿体进行补充勘探,获取更多关于矿体的地质信息,如矿体的走向、倾角、厚度等,这对于合理规划开采方案、提高矿石回收率具有重要意义。尤其是对于地质条件复杂的中小矿区,平硐开拓法能够更好地适应矿体的变化,灵活调整开采方案,确保矿山的可持续发展。

技术局限与应对措施

平硐开拓法在长度方面存在一定的限制,当平硐长度超过 1500 米时,通风阻力会显著增大,这将影响井下通风效果,导致空气质量下降,威胁作业人员的健康和安全。为了解决这一问题,可以采取增设局部风机或贯通式风井的措施。局部风机可以在通风阻力较大的区域提供额外的通风动力,确保新鲜空气能够顺利送达。贯通式风井则可以增加通风通道,降低通风阻力,提高通风效率。通过三维建模技术对巷道曲率与断面尺寸进行优化,也可以有效降低通风阻力,提高通风效果。根据实际工程经验,优化后的巷道通风阻力可降低 15% - 20%,大大改善了井下通风条件。

地压管理是平硐开拓法中需要重点关注的问题,尤其是在脉内平硐的情况下。由于平硐位于矿体内部,地压对平硐的稳定性影响较大。为了确保平硐的安全,需要预留 3~5 米的保安矿柱,以支撑周围岩体的压力。同时,采用锚网喷联合支护技术,通过锚杆、钢筋网和喷射混凝土的协同作用,增强平硐围岩的稳定性。在围岩稳固性较差的区域,优先选择下盘岩石巷道,以避免地压对平硐的破坏。通过这些地压管理措施,可以有效提高平硐的稳定性,确保矿山开采的安全进行。

在排水方面,长距离巷道积水是平硐开拓法面临的一个挑战。为了解决这一问题,可以在平硐最低处设置自动排水泵站,配备水位监测系统。当水位达到设定值时,排水泵站自动启动,将积水排出。采用大管径排水管道和高效排水泵,也可以提高排水能力,确保平硐内无积水。通过这些排水优化措施,可以有效解决长距离巷道积水问题,保障平硐开拓法的顺利实施。4

平硐开拓法适用条件与工程决策要素

地质地形条件

矿体的赋存条件是决定是否采用平硐开拓法的关键因素之一。当矿体 80% 以上位于地平面以上,且埋藏深度小于 200 米时,平硐开拓法具有显著的优势。这是因为在这种情况下,平硐能够直接通达矿体,减少了不必要的提升和运输环节,大大降低了开采成本。矿体的走向长度大于 200 米,倾角在 30° - 90° 之间,也为平硐开拓法的实施提供了有利条件。较长的走向长度可以保证平硐在掘进过程中有足够的矿体可供开采,而合适的倾角则有利于矿石的自重溜放,提高运输效率。

平硐开拓法对地形条件有一定的要求,山区或丘陵地带是较为理想的地形条件。在这些地区,山坡坡度一般在 20° - 45° 之间,这种坡度既便于平硐的掘进,又能够利用地形高差实现矿石的自重运输。平硐出口需要具备平整的工业场地,以便布置选矿厂、仓库、机修车间等设施。工业场地的面积应根据矿山的生产规模和工艺流程进行合理规划,一般来说,小型矿山的工业场地面积不应小于 5000 平方米,中型矿山不应小于 10000 平方米,大型矿山则需要更大的面积。平硐出口的海拔高度必须高于当地百年一遇洪水位 3 米以上,以确保在洪水来临时,矿山的生产设施和人员安全不受威胁。这就要求在矿山选址和设计阶段,必须对当地的水文资料进行详细的调查和分析,准确确定百年一遇洪水位的高度。

工程决策关键因素

矿体的稳定性是平硐开拓法中需要重点考虑的因素之一,它直接关系到平硐的安全性和使用寿命。通过岩石力学试验测定矿岩坚固性系数(f 值)是评估矿体稳定性的重要方法之一。对于脉内平硐,由于其直接位于矿体内部,受到矿体地压的影响较大,因此要求矿岩的坚固性系数 f≥6,以确保平硐在掘进和使用过程中的稳定性。而对于下盘平硐,由于其位于矿体下盘的岩石中,受到矿体地压的影响相对较小,因此对矿岩坚固性系数的要求可以适当放宽至 f≥4。在实际工程中,还需要结合矿体的具体情况,如矿体的厚度、倾角、节理发育程度等,综合评估矿体的稳定性,采取相应的支护措施,确保平硐的安全。

在平硐开拓法的工程决策中,经济因素是一个重要的考量指标。当平硐长度与矿体厚度比小于 30:1 时,将平硐布置在脉内往往更为经济。这是因为在这种情况下,脉内平硐可以减少岩石掘进量,降低基建成本,同时还可以在掘进过程中顺便采出部分矿石,增加矿山的经济效益。然而,当该比值超过 30:1 时,下盘岩石平硐则成为更优的选择。这是因为随着平硐长度的增加,脉内平硐的维护成本和通风成本会显著增加,而在下盘岩石中掘进平硐虽然初期投资较大,但从长期来看,可以减少矿石损失和贫化,降低运营成本,提高矿山的整体经济效益。

随着环保意识的不断提高,矿山开采过程中的环保要求也日益严格。在平硐开拓法中,平硐出口作为矿山与外界的连接点,其环保措施的落实至关重要。根据《金属非金属矿山安全规程》(GB 16423 - 2020)的环保条款要求,平硐出口必须设置废石场防渗层,以防止废石中的有害物质渗入地下,污染土壤和地下水。还需要配备粉尘收集装置,对矿山生产过程中产生的粉尘进行有效收集和处理,减少粉尘对大气环境的污染。在实际工程中,还应采取其他环保措施,如绿化矿山周边环境、合理规划排水系统等,实现矿山开采与环境保护的协调发展。

典型工程案例与技术创新

某石英脉型金矿应用实践

在某石英脉型金矿的开采项目中,矿体呈现出独特的地质特征。其倾角达到 65°,这一陡峭的角度使得矿石的重力作用在开采过程中显得尤为关键;埋深为 150 米,处于一个相对较浅的位置,为平硐开拓法的实施提供了一定的便利条件。经过详细的地质勘查和工程分析,该矿山决定采用沿走向平硐开拓法,这种方法能够充分利用矿体侧翼沿山坡出露的地形优势,实现高效开采。

在具体的工程布置中,阶段平硐被精心布置在脉内。这种布置方式不仅在基建期展现出了显著的优势,还为矿山的长期运营带来了经济效益。在基建期,通过合理的开采规划,成功回收了表外矿 5 万吨。这些表外矿虽然品位相对较低,但通过有效的选矿工艺,仍然能够为矿山带来一定的经济收益,这部分收益抵偿了部分基建投资,减轻了矿山的资金压力。矿山还提前 6 个月实现了盈利,这一成果得益于沿走向平硐开拓法的高效性,使得矿山能够更快地进入生产阶段,实现经济效益的转化。

为了确保平硐开拓的安全性和稳定性,该矿山引入了先进的激光扫描技术。这种技术能够对巷道变形进行动态监测,通过高精度的激光测量,实时获取巷道的变形数据。通过对这些数据的分析,矿山能够及时发现潜在的安全隐患,并采取相应的支护措施。实践证明,采用激光扫描技术后,支护成本降低了 18%。这不仅是因为能够及时发现并处理问题,避免了因巷道变形过大而导致的大规模支护修复工作,还因为可以根据实际变形情况,精准地设计支护方案,避免了过度支护造成的资源浪费,实现了成本的有效控制和安全的双重保障。

智能化升级方向

在智能化升级的进程中,引入掘锚一体机成为了提升平硐掘进效率与精度的关键举措。掘锚一体机集成了掘进与锚固两大核心功能,实现了在同一设备上完成巷道掘进和锚杆支护的连续作业,极大地提高了作业效率。通过配备北斗定位系统,掘锚一体机如虎添翼,能够实现高精度的自动导航。北斗定位系统利用卫星信号,实时为设备提供精确的位置信息,使掘锚一体机在掘进过程中能够保持精准的方向和位置控制,实现平硐掘进精度达到 ±50mm。这种高精度的掘进控制,不仅减少了人工测量和调整的误差,还提高了巷道的成型质量,为后续的开采作业提供了良好的基础。与传统掘进方式相比,引入掘锚一体机和北斗定位系统后,掘进效率提升了 30%,这使得矿山能够在更短的时间内完成平硐开拓,加快了开采进度,提高了矿山的整体生产能力。

构建平硐 - 矿体三维耦合模型是实现智能化管理的重要手段。这种模型利用数字孪生技术,将平硐和矿体的实际物理特征、地质信息以及开采过程中的各种参数,通过数字化的方式进行全面、精确的映射,在虚拟空间中构建出与现实高度一致的模型。通过这个模型,可以模拟不同布置方案下的通风、运输效率。在通风模拟方面,模型可以根据不同的平硐布置和通风系统参数,精确计算出井下各个区域的风量、风速和通风阻力,评估通风效果是否满足安全生产和作业舒适度的要求;在运输效率模拟方面,模型可以根据矿石的运输路线、运输设备的性能以及开采量的变化,预测运输时间和运输成本,评估运输系统的合理性。通过对不同方案的模拟分析,能够辅助矿山管理者做出最优方案决策,实现资源的优化配置,提高矿山的整体运营效率和经济效益。

上一页

聚焦热点